スウェーデンだって男女平等じゃない!

フェミニストの活動は過去の話?いえいえそんなことはありません。現在でも、日常会話からアートまでフェミニズムの思想が浸透するスウェーデン。それが意味するのは、今も実現されていない男女平等の実情。 今回は、スウェーデンの「新しい女性のアーティストグループ」の紹介、そのメンバーのインタビュー、また芸術におけるテキスタイルという素材について考察しながら「今のフェミニズムのムーブメント」についてお伝えします。

男女平等は永遠の課題?

フェミニストの活動が盛んなスウェーデン。さぞかし女性は社会に満足しているのだろう、と思いきや、彼女たちはなかなか頻繁に社会への不満をこぼしています。

「男性は、お皿洗いをしただけでも拍手されるけれど、女性はできて当たり前なんて不公平。」

「働く女性が多いけれど、多くの人が公務員か準公務員。女性が一般企業でキャリアで積むのは男性よりも大変。」

スウェーデンに来た頃の当初は、そんなことを口にする彼女たちを「贅沢」だなぁと思っていました。

日本では、女性が育児と仕事を両立することは極めて大変なことだし、政界のトップや会社の幹部だって男性ばかり。{因みにスウェーデンの女性議員は約44% (2014年)、女性管理職の割合は約35% (2012年)} そんな日本社会に比べたら、スウェーデンなんて天国のよう!と思っていたのですが、当のスウェーデンの女性たちが満足していないなんて......

「個人の技量の問題を『男性優位の社会のせい』にしているのではないか?」

「女性だからということでメリットもあるではないか?」

と、少々疑問に思ったりしたこともありました。

しかしながら、時が経つにつれて見えてきたものは、女性たちの現状とフェミニズムの思想を世代を越えて継承していく重要さでした。

確かにスウェーデンの女性は、日本の女性たちに比べると、仕事もプライベートも充実しているように思えるかもしれません。

しかし、男女の報酬の差、日常生活における対応の違い、育児への責任のもち方、「男らしさ」「女らしさ」などのステレオタイプなど、男女という枠が弊害となって、女性が自由な意志をもって生活していくことが難しいということが今も少なくないのです。

大切なことは、女性の立場の現状に意識を傾けて、権力や社会の構造に常に明敏な目を向けること。

どんな時代もオートマチックには、女性が生きやすい社会は実現されていないのです。

新しい女性のグループ「DEN NYA KVINNOGRUPPEN」

そういう背景により、現在も女性たちの間でフェミニスト視点の会話が日常的に繰り広げられているスウェーデン。

そしてフェミニズムの思想は、アートの分野でもしばしば見られるトピックです。

私もフェミニストアートに翻弄されている一人でありまして、フェミニズムを題材としている作品には目も心も惹かれます。

そんな中で、私が今注目しているのが、2013年に6人の若手女性アーティストが結集して作られたグループ「DEN NYA KVINNOGRUPPEN」。(新しい女性のグループという意味、以下DNK)

DNKがマニフェストとして掲げているのが、「男性中心主義のアートとクラフトの世界に対抗していこう」ということ。個人主義の現代において、「連帯して」活動する重要さも提唱しています。そして結成以来、展覧会、ワークショップ、ディスカッションを通して、彼女たちの考えを精力的に広めています。

現在、彼女たちがグスタフスベリアートホールで行っている展覧会、「Radikal Vänskap」(ラディカルな友情)では、そのマニフェストを元にマテリアルベースのインスタレーションが展示されています。

- “Radikal Vänskap” 展示風景

そのグループの設立者・メンバーである、アンナ・ノードストロームは、同じ学校で勉強していた私の友人。今回、幸いにも彼女にインタビューすることができました。

アンナへのインタビュー

まずは、個人的に日頃感じているジェンダーに関する問題についてアンナ(以下、A)に訊きました。

A「男性は一歩前に出て自分の長所をアピールしても何も言われないけれど、女性のそういう行為は男性からも女性からも煙たがられます。その代わりに、女性は常に謙虚さと周りを配慮する力が求められているんです。」

女性は控えめで奥ゆかしく、という美意識は、日本の特有な考え方かと思っていましたが、スウェーデンでも、未だに女性は「補助的な」役割を求められていることは私にとっても意外でした。

A「女性が謙虚でいること自体には問題はありません。でも、アーティストでも誰でも、成功しようと思ったら、要求されるのは自己プレゼン力です。この能力の有無は、もちろん個人の差異もあるけれど、男女の役割のステレオタイプが関係していると思うんです。」

つまりは、どんな世界であれ多くのプロの現場で求められるのは、いわゆる進んで前に出て行く「男性的」な姿勢だということ。一方で、女性がそうして前に出るようなことがあれば、「女の子なのに意志が強い」と言われてしまう。子どもたちは普段使われるそうした何気ない言葉から「女の子はおとなしくしていた方がいい」という大人の気持ちを、暗黙のうちに感じとって育っていく。こういった背景があるからこそ、男性が女性より自己プレゼンに長けていくのは自然なことなのです。

この類の考え方には賛否両論があるかもしれません。決して統計だけで読み取れるものではないからです。もちろん、おとなしい男性だっていますし、全ての男性が自己主張ができるわけではありません。そして特定のグループを一般化して述べることは常に危険が伴います。

しかしながら、「男性はこうあるべき」とか「女性はこうでなくてはいけない」などという考えや物言いには常々注意することが必要なのだと思うのです。

A「DNKを始めてからわかったことは、グループで活動することは、一人の時とはまるで違うということ。今までは、なるべく控えめに自分のプレゼンをしていたけれど、グループだと堂々と主張したいことが言えている自分に気づいたんです。」

今回の展覧会のコンセプト「Radikal Vänskap」(ラディカルな友情)にもまた、結束から生まれる強さというのが通底しています。そしてまた、「男性のようにはなれない。でも女性ならではの協調性で社会に『一緒に』訴えることはできる」、それがこの「ラディカルな友情」というコンセプトに表されているのです。

テキスタイルで制作するということ

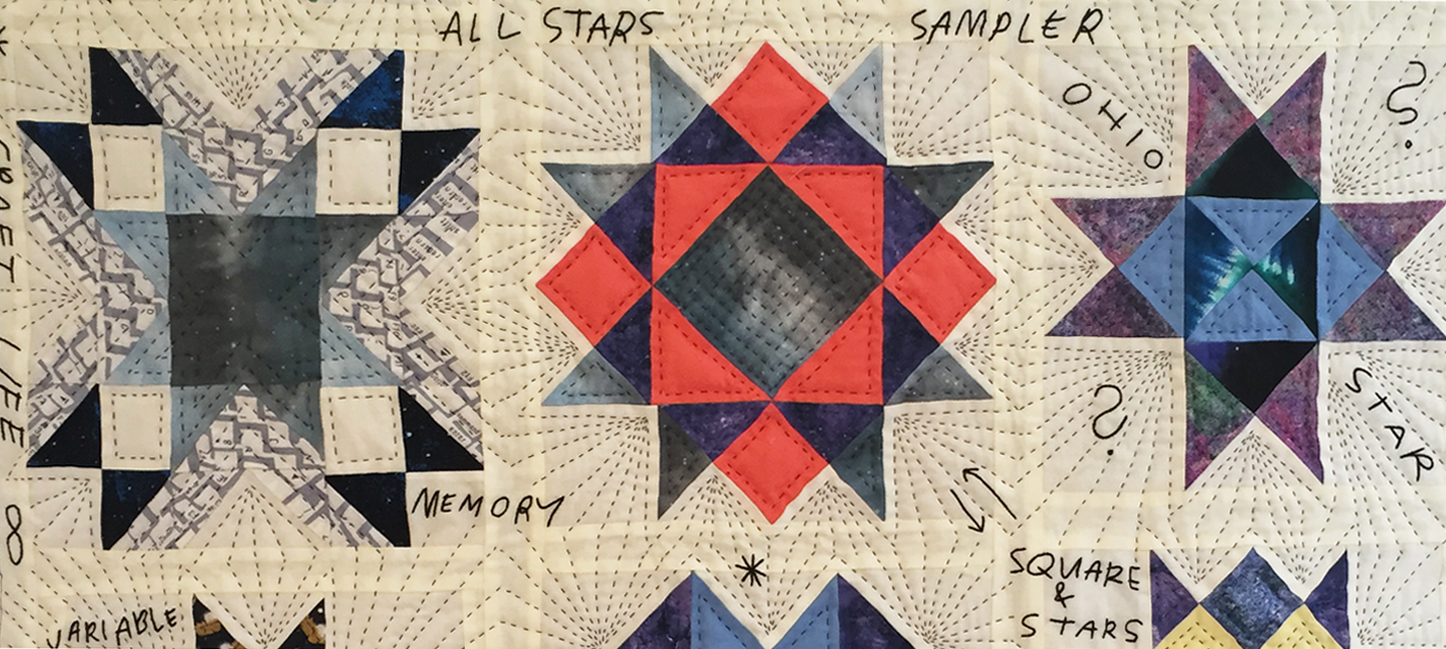

- パッチワークの技法を用いたアンナの作品 “Inscription”

アンナの作品は、テキスタイルという素材にユーモアを含んだテキストやシンボルを組み合わせるのが特徴的で、見ると思わずくすっと笑ってしまいます。

アンナに制作について訊いてみました。

A「テキスタイルで制作しているって言うとね、皆によくわからないって顔をされるの。そして次に訊かれるのが、デザインしてるの?とか、服作っているの?とか。あとは、これってどう使うの?とかね。」

パフォーマンスを主に媒体としている今では、驚かれることが多くなってしまったのですが、私は元々大学でテキスタイルを専攻していました。なので、この手のテキスタイル作品に対するリアクションには大変馴染みがあります。

テキスタイルといってまず想像されるのが、インテリアやファッションです。どのように使うことができるのかという機能性を連想する人も多いでしょう。更に、テキスタイルで制作をしていると、それが「工芸」であるのか、「テキスタイルアート」であるのか、「ファインアート」であるのか、というジャンルの認識、文脈の認識に混乱が生じることも多々あります。

私もアンナも同じ大学でテキスタイルを専攻し、アート作品としてテキスタイルの制作をしていたので、この「問題」には大きく悩まされてきました。

また、スウェーデンでテキスタイルというと、多くの人が女性が家でする編み物や機織りを想像するため、「女性の素材」として認識される場合がほとんどです。

日本では、染織産業が男性を中心に担われてきたということもあり、「テキスタイル=女性」という構図を単純に応用できないかもしれませんが、テキスタイルという素材は、伝統的な女性の役割や、女性的なテイストと深く関係しており、残念ながら西洋芸術のジャンルのヒエラルキーでは下方として認識されています。

A「学生時代にファインアートの専攻の友人に、『君の作品はファインアートの作品みたいでいいね』って言われたことがあるんだけど、褒められたというより侮辱されたような気持ちになったんです。」

私も彼女と同じような経験がありました。テキスタイルを勉強した後に、ファインアートの大学に進学した頃、まず言われたことは、

「貴方、アートの世界でやっていきたいなら、ファインアートでマスターとらなきゃ駄目よ。テキスタイルアートの修士じゃ通用しないよ」ということでした。

同じMFA (Master of Fine Art)でも、ファインアートの専攻でのマスターでなければ、一人前のアーティストとしては扱われないという、まさにファインアートの「上から目線」をぶつけられたのでした。

私自身、ファインアートの世界でやっていきたいと強く望んでいた訳ではなかったのですが、テキスタイルを用いて制作する「複雑さ」に懲りてしまい、その後はビデオやパフォーマンスの作品を発表する機会が増えていきました。

一方で、アンナはテキスタイルという媒体で作品を発表し続けている。テキスタイルで制作するのは、手間も時間もお金もかかるし、芸術的な文脈、ヒエラルキーに対しても不都合なところが多すぎるにも拘らず、真摯にテキスタイルという媒体に向き合う彼女の姿勢には実に敬意の念を抱きます。

A「私は、そういう『ぶつかりあい』や『摩擦』といったものを楽しみたい。」

と自信をもって話すアンナに、思わず「カッコイイ」と嘆声を漏らしてしまいました。

キルトとの出会い

そんなアンナが今回の展覧会で展示していた

「Female Bondfire」という作品は、DNKメンバーのカーカン・ヘルマンソンとの共同作品。(因みにカーカンは、アーティストでもあり、スウェーデンで有名なTVタレントでもあります。彼女のこともいつか書きたいと思っています。)

「友情の火の誓い」を意味するキャンプファイヤーをモチーフに、女性の手芸として知られるキルトの布が並べられたインスタレーションです。

アンナにキルトに対する考えを訊いてみました。

A「キルトを本格的に始めたのは2年前で、最初は作品にキルトのテクニックを応用しようといった気持ちは全くなかったんです。女性の手芸という文脈よりも、キルトの面白さに純粋にハマっていったんですよ。」

アーティストとして活動していく上で、どこからが趣味でどこからが制作というのをはっきり区別するのはなかなか困難なことかもしれません。

しかし、ここで注目すべき点は、客観的ではなく主観的に、外側からではなく内側からキルトに対してアプローチしようという姿勢。

アンナはキルトという文脈を作品に取り入れることから始めるのではなく、まずはキルトに真剣に取り組むことで、素材やテクニックとの新たな向き合い方を発見したのだそう。

A「女性の素材だから、テクニックだからと、『男性目線』で制作することが、フェミニストとしての打開策ではないと思います。」

これからも変わらず、テキスタイルを用いて制作していきたい、そしてキルトのテクニックの腕を上げていきたいというアンナ。因みにトップの画像は、彼女の最新のキルト作品。テキストを交えた彼女のスタイルとキルトの融合が絶妙で、実物を見てみたいと思わせる作品です。

彼女の話を聞いて、これからのフェミニズムの方向性が見えたような気がしました。

「男性のように振る舞うことが、今の女性の状況を打破することじゃない。」

「ヒエラルキーの上に立って、下を見下ろすということが答えじゃない。」

そんな言葉から、私ももう一度テキスタイルで制作できる日が来るかもしれないなぁなんて思ったのでした。

DNKのグスタフスベリでの展示は今月末までですが、これからストックホルムより西部に位置するエスキルチューナのアートホールに巡回していくのだそうです。これからの彼女たちの更なる活躍がとても楽しみです。

➜DEN NYA KVINNOGRUPPEN http://www.dennyakvinnogruppen.se/

➜ANNA NORDSTRÖM http://nnnrdstrm.com/

➜関連記事:私がスウェーデンに住む「ほっこり」じゃない理由

➜関連記事:スウェーデンの女性たち〜アグネータさんのお話

tag

OTONA WRITER

HIROKO TSUCHIMOTO / Hiroko Tsuchimoto

1984年北海道生まれ。ストックホルム在住。武蔵野美術大学卒業後、2008年にスウェーデンに移住。コンストファック(国立美術工芸デザイン大学)、スウェーデン王立美術大学で勉強した後、主にパフォーマンスを媒体に活動している。過去3年間に、13カ国52ヶ所での展覧会、イベントに参加。昨今では、パフォーマンスイベントのキュレーション、ストックホルムの芸術協会フィルキンゲンで役員も務めている。

RANKING

-

1

【日本一美しい図書館】石川県立図書館に行ってきた

- 手羽イチロウ

- 13,949

-

2

五美術大学と五芸術大学

- 手羽イチロウ

- 13,076

-

3

-

4

-

5