忘れられたものに光をあて世の中に曝け出すことこそ編集者の使命

「世の中を生き抜く術・勝ち残る術」をテーマに、建築界の異端児の異名をとる建築家松葉邦彦が 今話したい人物と対談、インタビューを行い、これからの世の中を生きて行く学生や若手に伝えたいメッセージを発信する。第25回はアシスタントの藤沼拓巳と共に編集者で、コンサルティング会社アプリコ・ インターナショナル代表取締役の白井良邦さんにお話を伺いました。

白井良邦

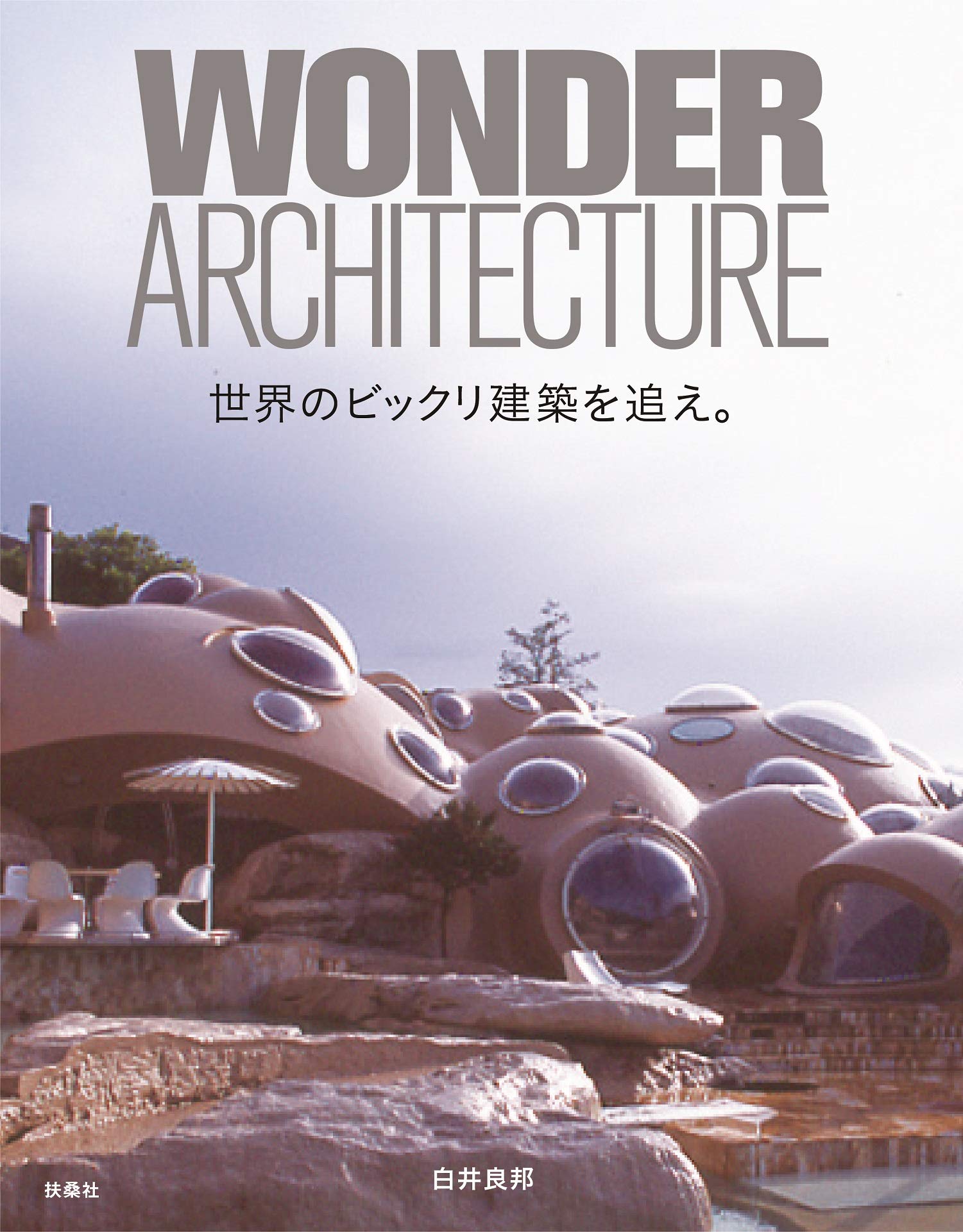

1971年、神奈川県生まれ。株式会社アプリコ・インターナショナル代表取締役。慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)特別招聘教授。元CasaBRUTUS副編集長。雑誌「CasaBRUTUS」には1998年の創刊準備~2016年末まで19年間にわたり携わる。著書に「世界のビックリ建築を追え。」(扶桑社)など。せとうちアーキツーリズム振興委員会代表。

雑誌「CasaBRUTUS」は、編集長+副編集長+ただの編集者(僕)の3人でスタート。

松葉:「Outsider Architect」の第25回は編集者で、コンサルティング会社アプリコ・ インターナショナル代表取締役の白井良邦さんにお話を伺っていきたいと思います。白井さんとは1年ほど前にArt Collectors Circleというアートコレクター向けの勉強会でお会いしました。ご挨拶をさせていただいたのが懇親会の終わりかけだったこともあり僕はかなり泥酔していた気がしますが、何故かアーティストのbaanaiさんと門田光雅さんを白井さんにアピールしていたことだけは覚えております笑。

白井:baanaiさんは昨年個展で作品を拝見しましたし、門田さんは先日アトリエに伺って作品を購入させていただきました。

松葉:コレクターの方が増えて本当によかったです。白井さんは元々マガジンハウスでCasa BRUTUSの編集に携わってこられたということは当初から存じ上げているのですが、そもそもなぜ出版社に入社されようと思ったのでしょうか?

白井:最初に出版社に入りたいと思ったのは中学生の時だったのですが、その当時はもし出版社に入ったらアイドルに会って、あわよくば付き合えるのでは・・と夢想し、不純な動機で志望しました笑。

松葉:それはなかなか素敵な動機ですね笑。

白井:もちろん、そんなことを考えていたのは中学生までだったのですが、それ以降も雑誌の編集に携わっていきたいという夢は持ち続け。面白いと思うことを見つけてそれを人に知らせることができたら良いなと。ですので、就職活動は出版一択でしたね。正直大学時代はほとんど勉強をした記憶がなかったのですが、運良く第一志望のマガジンハウスに受かって晴れて編集者への第一歩を踏み出しました。

松葉:マガジンハウスって出版社ではトップクラスの人気ですよね。そこに入社されるって、TV局のアナウンサーになるのとかと同じような感じだったんじゃないでしょうか?

白井:当時の応募倍率は600倍くらいでしたね。でも、就職活動をしていて気づいたことは、例えば講談社とか他の大手出版社でも選考が進んでいくと大体同じ顔ぶれの人達が残っていくんですよね。だから一見すると倍率は高いけど、実際に争っている人たちはごく限られた人達なのだなと。

松葉:なるほど、確かにそうですよね。

白井:多分それって建築家とかも同じじゃないですか。例えば、大体いつもコンペでファイナリストに残っている人達とか。なので、倍率を気にしちゃうと物怖じしちゃうけど、最終的には自分が受かるか受からないかだけなので、確率は50%。それで運よく僕は第一志望に入って。ただ、他社はとことん落とされたんですけど笑。

松葉:まあ、第一志望だけ受かれば基本的には良いわけですからね。

白井:そうですね。それで晴れてマガジンハウスに入社したのですが一年目は総務部に配属されました。当時、新入社員は必ず一度業務に配属されるというルールになっていましたので。ですので、最初の一年間は伝票の整理とかを黙々とやっていました。それでやっと一年経ってPOPEYE編集部に配属されました。ちなみに当時のPOPEYEは今のようなファッション誌ではなくて、アイドルのグラビアなんかも掲載されているような雑誌で。

松葉:中学生の時の夢が叶いましたね。

- 松葉邦彦と白井良邦氏。目黒区碑文谷の「雀のお宿公園」にて蜜を避けて散歩しながら対談。

白井:確かに笑。そんな感じで楽しい20代を送りつつ、27歳でBRUTUSの編集部に異動になりました。というのも大抵3年~4年でみんな部署異動があるんですよ。マガジンハウスはananやクロワッサン、Hanakoみたいな女性誌がメインなので、通常は女性誌の部署に異動になるケースが多いのですが、僕の場合ずっと男性誌だけでした。

藤沼:雑誌ごとに部署が分かれるのですか?

白井:そうですね。僕が入社した時は確か15~16誌くらいありましたので。現在は10誌くらいかな。皆自分の意思と関係なく色々な部署に行かされましたね。

藤沼:Casa BRUTUSには創刊準備から関わられていたのですよね?

白井:はい、当初はBRUTUSとの兼任だったのですが、当時の編集長からやってみない?と声を掛けられ年に4回出すBRUTUSの特別増刊号というような扱いで1998年にスタートしました。

松葉:月刊化したのは2000年ですよね? 最初にお会いした時にもお話しをしましたが、僕はCasa BRUTUSの大ファンで学生時代は毎号購入していました。今でも実家のクローゼットに大量積み上がっているはずです。色々な特集があったのは今でも覚えていますが、特に印象的だったのが安藤忠雄さんの特集ですね。

白井:安藤忠雄さんはBRUTUS時代から特集していて、その流れでCasa BRUTUSにも引き継がれた形です。既に絶版になってしまっていますが若い頃ル・コルビュジエに会いに行った話などを書籍にした「安藤忠雄の都市彷徨」をマガジンハウスから出版していましたから、実はお付き合いが長いんです。

松葉:そういう経緯があったのですね。ちなみに、何故建築やデザインに特化したCasa BRUTUSを出版しようという話になったのでしょうか?

- 芸術家・草間彌生さん×ルイ・ヴィトンのコラボレーションの際、NYでの取材時のスナップ(2012年)

白井:当時はBRUTUSで建築やデザインの特集を出すとよく売れたんです。BRUTUSは毎月1日・15日発売で月2回、年末は合併号なので年に23回出発刊されているのですけど、建築やデザインの特集は年に5~6本ありました。有名建築家が作った集合住宅特集とか、あとフィリップ・スタルクなどデザイン関連の特集をやると売れるんですよね。だったら、それをスピンアウトさせて雑誌をつくったらどうなるのだろう?というのがCasa BRUTUSが生まれたきっかけです。ただ、単に建築やデザインだけを取り上げるのではなく、建築のページの次に食べ物の特集が掲載されていて、そのページをめくるとファッション・ページがあったり・・・と、日本人のライフスタイル「衣=ファッション・食=食べ物&レストラン・住=建築&デザイン」をテーマにしたんです。

松葉:なるほど、僕が好きな世界観ですね。一方で創刊から20年以上経ち特集される内容にも変化もあるのかなと思っています。例えば最近はあまり建築や建築家の特集はありませんよね。やはり売れなくなってきているのでしょうか?

白井:そうですね、やはり以前に比べると売れなくなってきていると思います。僕は1998年から2016年末までCasaBRUTUSの編集に関わってきたのですが、大きな契機はやはり2011年の東日本大震災だと思っています。それ以降、世の中の志向がおしゃれな建築やデザイン、レストランでの豪華な食事とかいうよりは、もっと身近にあるものや、体に良いものとかいったより日々の生活に密着したものを求めるように変わっていったのを肌で感じました。

松葉:昔からの読者としてはいつか自分が設計した建物をCasa BRUTUSに掲載してもらいたいなと思っていましたが、近年はなかなか機会が無いなと笑。世の中変わってきているので仕方がないですし、Casa BRUTUSに掲載してもらえるぐらいの影響力のあるプロジェクトに早く関われるようになれば良いだけですがね。

ワインで失敗して、失職しかける?

白井:僕は大切なことはCasa BRUTUSで学んだことが多いんです。初代編集長の斎藤和弘さん(後の日経コンデナスト社代表取締役兼VOGUE NIPPON編集長)が今のCasa BRUTUSのスタイルを考えて、最初3人で1998年夏頃スタートしました。体制は編集長、副編集長、僕っていう3人で。ちなみに「カーサは本当は俺を作ったんだ」という人がマガジンハウス内外にいますが、この3名+フリーエディターの山本和美さんを加えた4名で第一回目の編集会議をやりましたので、現在のスタイルのカーサ創刊準備に正式に関わったのはこの4名だけです。それ以外のことを言う人は偽物・・・笑。もちろんブルータスの増刊号として80年代に出ていた都築響一さんたちが関わっていたものや、その後90年代からMOOKとしてマガジンハウスから出ていたCASA BRUTUS(すべて大文字表記)はまた別物です。話しが横道に逸れましたが、それで、真ん中の副編集長で後の2代目編集長の吉家千絵子さんという方が「食」系が凄く強い方で。実はその吉家さんに凄い叱られたことがありました。本気でもう辞めさせられるんじゃないかなっていうくらい。

松葉:何をされてしまったのですか?

白井:吉家さんと一緒にCasa BRUTUSの創刊号でお世話になった著名な経営者の方へのお礼の食事会を行った際に、ゲストであるその経営者の方に私がワインを注がれてしまったんです。ワインボトルはお金を払うホストしか触ってはいけないという暗黙のルールがあるんですね。ホストもしくはお店の人しかボトルには触れてはいけないし、女性も絶対触れてはいけない。でもそんなルールを知りませんでした。当然私たちが接待する側なのでホストなのですが、上司である吉家さんは女性なのでボトルには触れることはできない。となると、僕が相手に気を使って注がないといけないのですが、ふとした瞬間に気を使わせてしまい相手の方に、私がワインを注がれてしまったんですね。それで食事会が終わってその方を見送った後に「ちょっともう一軒行くよ」と吉家さんに言われてそこで延々説教をされるという・・苦笑。僕の中では忘れられない経験で、以後食事に行くと常にその事を気にするようになりました。

藤沼:非常に勉強になります。

松葉:全然知りませんでした・・・割り勘とかの時は別に大丈夫ですよね?

- 松葉邦彦と白井良邦氏(目黒区碑文谷のビストロ「ウルシ」にて)

白井:みんな友達同士とかだったら気にする必要はありませんが、接待の時などは気をつけた方が良いですね。もちろん、接待で使うお店だと大体お店の人が注いでくれるのですが、その時はお店が混んでいた時に僕のグラスが空になってしまって。まあ、20代の良い思い出です。

松葉:そういえばCasa BRUTUSでワイン特集ってありましたか?

白井:ワイン系の特集もやりましたけど、メインでやったのはBRUTUSですね。BRUTUSが1990年代のワインブームの火付け役だったので。僕も結構ワインに夢中になった時期だったので、BRUTUSを見て勉強したりとか。一度いきなり、犬養裕美子さんという著名なフードジャーナリストと吉家さんに銀座のワインバーに呼ばれて、行ってみたらグラスが3つ並んでて「白井くん今からこのワインを飲んで値段順に並べて」って言われて。えぇ〜って話なんだけど、真剣に考えて並べたら「白井くん、合格」って言われて。一応ワインについて語っても良しみたいな感じで笑。でもそうやってお姉様方に鍛えられて20代を過ごしたっていうのがその後も役にたっていますよね。次々下の世代が入ってきて今度は自分が上になった時とかに。

松葉:今度実家に帰ったら昔のCasa BRUTUSを読み直してみます。あと印象に残っているのはジャン・ヌーベルとレム・コールハースをアラーキーが撮った企画ですね。

白井:よく覚えていますね。

松葉:建築系の企画は色々覚えていますね。最近は住宅特集しかないですが。

白井:住宅特集は今でもずっと売れているんですよね。

松葉:僕も買っています笑。2021年の特集は一時家で娘がよく見ていて。谷尻誠さんの自邸のアクソメ見て、ここは何だ?とか色々いっていました。何かが好きみたいです。あと、僕も賃貸併用住宅立てようかなと思いました笑。

白井:それは良かったです。

- 建築家・安藤忠雄さん、ジャン・ヌーヴェルと。南仏エクス=アン・プロヴァンスの<シャトー・ラコスト>にて(2010年)

藤沼:ちなみに特集が決まるまでってどういう流れなのでしょうか?

白井:毎年1月発売の号は住宅特集と決まっていたりとか、春は大体お店のオープンが多いのでショップの特集になったりとか、なんとなく流れはありますね。あと例えばMoMA(ニューヨーク近代美術館)の設計を谷口吉生さんがやると決まったら、その流れでMoMA特集をやることになって、竣工に合わせると大体それはいついつの5月か6月だなとか予想していったりとかしていると大体の年間スケジュールは組めるんですよね。あと、例えば一般的な企業で何か仕掛ける時はマーケティングをしますよね、けれど私がいた頃のマガジンハウスの雑誌編集の世界は勘が命でした。もちろん、過去こういう特集がどのくらい売れたとか、返本率はこれくらいだとか数字としては出ているので、ある程度の読みはできるのですが、正直同じ特集でも時期・内容が全く違うので、本当に編集者としての勘の勝負でした。だから2017年にせとうちクリエイティブ&トラベルという会社の代表取締役に就任した時に、世の中の企業がいかに数字というものを重要視しているかということに驚かされて。今までは「それ面白いね、やろう」って言って動いてたものが、それでは物事が全然前へ進まないんですよ。「じゃあ、どれくらい売れるの?」とか「利益はどれくらい?」とか。20年間「面白いね」や「いいね」だけで動いて、それでも結構結果を残せていたので、自分の感覚を信じていたし周りも認めてくれていたのだと思うのですが、そういうのが全く通用しない世界に入って大変苦労しました。

経営者でなく編集者でありつづけたい

松葉:guntûのツアーなども販売している富裕層向けの旅行会社でしたよね。

白井:そうです。その世界でやって勉強にはなったのですが、 一方でこの仕事は自分向きではないなとも思いました笑。

松葉:なるほど、それは僕も同じです笑。

白井:guntûは立ち上げから関わらせてもらったので面白かったんです。でも軌道に乗せた後は数字と人事のことが一番重要でした笑。

松葉:要はクルーズ船の会社の社長、そして広報・ブランディング統括のトップとしてヘッドハンティングされたわけですけど、ただ数字見てくださいって話だと適任の方ってもっといるわけじゃないですか。経営が得意な人が。そうではなくて、Casa BRUTUSの編集者をヘッドハンティングした理由は何だったのでしょうか?

白井:私は<せとうちホールディングス>のブランディング兼PR担当の執行役員としてヘッドハンティングされました。また、事業会社<せとうちクリエイティブ&トラベル>という富裕層向け旅行会社の代表取締役を兼務していました。会社が事業を通じてやろうとしていたことは、瀬戸内エリアの町おこしだったんですね。

松葉:やっぱりそういう話ですよね。

白井:それでメディアの構造をよくわかってるとか、メディアにコネクションがあるなど、そういう関係で白羽の矢が立ったのだと思います。

- 客船「ガンツウ」。設計は建築家・堀部安嗣。ツアー代は2泊3日でひとり約50万円~100万円(部屋タイプ・日程により変動)。

- 広島県尾道市の母港ベラビスタ・マリーナに停泊する客船「ガンツウ」

- 客船「ガンツウ」デザインの見せ場のひとつ“縁側”。ここに座りながら瀬戸内海の風景を眺める。

松葉:なるほど、ちなみにその流れを意識して今日ONOMICHI DENIM履いているんですよ。

白井:そうでしたか。

松葉:僕の父方の祖父は広島出身なんですよね。大崎上島町という島らしいのですが、大学で東京に出てきちゃったみたいだからあまり実家と仲良くなかったのかもしれないですけど。ただ自分にも縁のある地域だし、ディスカバーリンクせとうちという町おこしプロジェクトは良いなと昔から思っていたので。

白井:そうそう。元々僕が共感したのは、その会社の目的が町おこしで、その手法の一つとして建築を軸に町を活性化させて新しい雇用を生み出して町を元気にするという。そこに賛同したのですよね。古い家屋をリノベーションして宿にしたりとか、ONOMICHI DENIMとか。

建築と地場産業を組み合わせて、町をリブランディングしていく。そういうオーナーの思いがあって、僕もそれをやってみたいなと。今までは取材する側だったけどそれを作る側にまわってみようと思って参画したのが<せとうちホールディングス>での仕事だったんですよ。

松葉:僕も八王子もう一回何かプロジェクトをやるならディスカバーリンクせとうちが理想だなって思っているのですよね。もちろんお金の話をするとなかなか厳しい側面もあると思いますが。

白井:そう、今までは良いものを見つけて取材する立場だったのが、作り出す側に回ってみたらお金が支配している状況で。まあ、経営というのはそういうものなのでしょうが。自分ははやり新しいものをつくりだすことに関わっていたいと思い、客船guntûも軌道に乗ってきたので別の道を歩もうと思いました。

ビックリ建築は建築で世の中が変えられると思っていた人たちのストーリー

松葉:それでご自身で起業されたわけですね。ちなみに、藤沼くん白井さんの著書知ってる?

藤沼:「世界のビックリ建築を追え。」ですね。

松葉:あくまでも個人的な意見だけど、この本とかから建築入ると良いかなと思っているんだよね。大学1年で最初に習うのってライト、コルビジェ、ミースの近代建築の3大巨匠でしょ。

藤沼:あとは大学の先輩の建築家とかですね。

松葉:早稲田だとそうだよね。けど「世界のビックリ建築を追え。」は建築学科に入った学生が手元にあると良い本だなって思って。

白井:ありがとうございます。読んでもらえるといいなって思います。

松葉:特に去年1年間って全部オンライン授業でキャンパスにも入れないって状況でしたよね。ある時1年生の授業をやっていた時にデスクトップのモニターに学生の顔が並んでるんだけど、それぞれは知らないって状況だって気づいて。それってコロナ禍では仕方ないことかもしれないけど、全然面白くないですよね。僕は将来学生が建築をやるかやらないかはどっちでも良いと思っているんですけど、一応建築を学ぶ目的で大学に入ったのに建築のこと嫌いになっちゃうと不幸だなと思って。ひょっとしたら大学辞めちゃうかもしれないし。だったら、「世界のビックリ建築を追え。」みたいに一見キャッチーなんだけど、きちんとしたテキストもあってというような本から入ったら楽しんでもらえるかなって思って。だから授業で「学生には少し高いけど読んでみて」って言っておいた笑。

白井:ありがとうございます。この本で一番言いたかったのは、形のアウトプットは変だったけれどみんな真剣に建築のことを考え、建築で世の中が変えられると思っていた人たちのストーリーなんですよ。実際僕が取り上げたのは60年代後半から70年代前半くらいの建築が多くて、なんかすごく理想に燃えた時代だったなと思います。

- 1968年フィンランドで生まれたUFO型住宅<フトゥロ>の販売広告ビジュアル(「世界のビックリ建築を追え」より)

- フランス北部の都市ル・アーブルにある、ブラジル人建築家オスカー・ニーマイヤー設計の文化施設(「世界のビックリ建築を追え」より) 。

松葉:建築の歴史的にはあの時代は良い時代ですよね。

白井:そうですよね。やっぱり第二次大戦から立ち直り、戦後復興の中で「建築」が大きな力を持っていたと思うんですよね。その一方で米ソ冷戦や核の問題、公害など、いろいろな社会問題・環境問題が露呈してきて。60年代に入ると日本の学生運動もそうですが、パリの五月革命やプラハの春とか、いろんな市民運動、社会運動みたいなものが起こって体制に対してノーを突きつけました。ヒッピームーブメントもそうですよね。その中でスティーブ・ジョブスとかは多分コンピューターというもので世界を変えようと思ったのだろうし、それと同じように建築家は建築で社会を変えようとしたのだと思います。ただ、基本的にはそこでみんな挫折したんですよね。そして、今の世の中はその挫折の延長線上にあると思うのです。だから今の建築家は誰も世の中を変えられると思っていないですよね。

松葉:そうですね。僕も今の建築家にそんな力があるとは思っていません。もちろん自分にも。

白井:当時は真剣に一人一人の力が結集すれば世の中を変えられるって思っていたはずです。でも、その時の熱気とか思想って今失われていますよね。それをもう一度取り戻さないと未来はないなと思います。そして雑誌の編集をやっていて自分に出来ることは、そういう忘れられたものに光を当て、それを世の中に曝け出すことなんじゃないかなとずっと思っていて。ということで、昔こういうすごい人たちがいたんだよ、じゃあ今君たちは難しい時代に生きてるけど、何が提案できる?ということを示すために執筆したというのが裏テーマです。

松葉:思っていた以上に深いテーマ設定があったのですね。

- キューバの内務省ビル。キューバ革命後、チェ・ゲバラの顔が取り付けられた(「世界のビックリ建築を追え」より)

- 建築家・黒川紀章の設計の山形県<寒河江市庁舎>。岡本太郎デザインの照明「生誕」がフロアを照らす(「世界のビックリ建築を追え」より)

- 伝説のブラジル人建築家オスカー・ニーマイヤーとその代表作のひとつ<ニテロイ現代美術館>(「世界のビックリ建築を追え」より)

白井:ビックリ建築という突拍子もない名前をつけて世に出しましたが、至って真剣で、やっぱり歴史を学ぶことは大事だなって思っています。実際に今年2021年4月から一年間、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の特別招聘教授として「建築メディア論」の講義をしています。メディア建築論の主旨としては、建築=メディアである。なぜならば「建築」とは、社会の法律的・経済的・時代的な制約・背景を背負って成立しているものであるので時代を映す鏡=メディアであるというものです。ゆえにそれを学ぶことで時代を読み解き知見を得ることができるので、歴史・未来を切り開くヒントを考察することができる、と、私は考えています。それで授業の構成を組み立てています。例えば「丹下健三の建築で学ぶ日本戦後史」のような感じです。

松葉:それでこの前都庁の写真撮りに行かれていたのですね。

白井:そうです。丹下健三を建築の視点だけで見てしまうと単に丹下建築のデザインをなぞるだけになってしまうけど、戦後史と関連づけて丹下健三という建築家を見せることによって、日本の裏の歴史や文脈というものを曝け出して「これを前提に今の社会・文化があるんだよ」「それでは、僕らは次どういう歴史を作っていくのか?」ということを学生に考えてもらうためのきっかけにできたらと思っています。

松葉:お話を伺っていて僕が思ったのが、そもそも建築って経済とか政治も絡んでるし、色々な文化的な要素も絡んでいるので、建築のアカデミックの視点だけで切り取られても全く心に響いてこないんですよね。非常に閉じた世界の話にしか聞こえなくて。もちろん全部の視点から物事とらえろというのは無理な話なんですけど、ちょっと視点を変えて物事を捉えるというのは絶対教育の中にあった方が良いと思います。

世の中にビックリマークをつけていく!!

藤沼:確かにそうですね。それと、著書以外についてもお伺いしたいのですが、現在アプリコ・ インターナショナルという会社ではどのような事業を展開されているのでしょうか?

白井:基本的にはコンサルティング会社でして、「編集」という切り口で物事を捉えて事業を行なっていきたいと考えています。もちろん、それは雑誌の編集という狭義な意味だけではありません。編集というのは色々なモノを集めて編むという作業なんですね。前職の3年半の間でもいろいろな利害関係がある人や物事を一つにまとめてプロジェクト化するということをやってきましたので、ある意味編集と言えます。具体的に扱っている案件のジャンルは様々でして、新規事業の立ち上げ案件が多いです。クライアントは上場しているIT企業から、テレビ局、音楽会社、不動産デベロッパーなど多岐に渡ります。また、他社から依頼される仕事だけではなく、自社の企画として、この春「ラビトン(rabbiton)」というプロジェクトをローンチさせました。

松葉:どのような事業なのでしょうか?

白井:ラビトンは「Numéro TOKYO」というファッション誌の編集長を務めている田中杏子さんのプロジェクトなのですが、あえてブランドとは言わず、“プロジェクト”と呼んでいます。というのもコンセプトとしては、杏子さんが皆さんに“コレに注目して”というものにビックリ・マーク(‼)を付けて行くという試みなんです。実は、一見ウサギに見えるラビトン・マークの口の部分を隠すと、ビックリ・マークが現れます。そのビックリ・マークを、ファッションだけではなく、アート、建築、動物愛護、海洋プラスティック問題など、カルチャー関連の事柄や社会問題にも付けて行こうと考えています。様々なモノ・コト・ヒトにラビトン・マークを付けて行き、大勢の人に関心を持ってもらおうという企画なんです。第一弾はファッション・ブランド<kolor>とのコラボレーションでTシャツを作っています。

松葉:田中杏子さんといえば、以前六本木の蔦屋書店で開催されたbaanaiさんの個展にお誘いして、その際baanaiさんのマネージャーさんにご紹介したら感激していただけて。実は昔から田中杏子さんの大ファンのようで非常に感謝されました。また作品をとても気に入っていただけたようで作品を購入するという話になりました。

白井:人間関係を結ぶ付けることはある意味編集者の仕事でもあるのですが、そういった意味では松葉さんも編集者みたいですよね。AとBをくっつけてシナジーを生むというような。普通AとBくっつけたらABしか生まれないのが、全然違うCが生まれることがあって面白い。そして、それが編集者冥利に尽きる瞬間なんですよね。

アシスタント

藤沼拓巳

株式会社Goodpatch UXデザイナー

1995年栃木県生まれ。早稲田大学創造理工学部建築学科卒業後、株式会社フリークアウトに入社。広告配信プラットフォームのコンサルタント営業からプロダクト改善、マネージャーなど幅広い業務を歴任。ビジネスの経験をもとにデザインの力を証明すべく株式会社Goodpatchに参画。2018年には「SNSの普及した現代における都市のイメージ構造に関する研究」を発表し、Esri Young Scholar Award 2018を受賞。

tag

OTONA WRITER

松葉邦彦 / KUNIHIKO MATSUBA

株式会社 TYRANT 代表取締役 / 一級建築士 ( 登録番号 第 327569 号 ) 1979年東京都生まれ。東京藝術大学大学院修了後、事務所勤務を経ることなく独立。人生で初めて設計した建物が公共の文化施設(旧廣盛酒造再生計画/群馬県中之条町)という異例な経歴を持つ。また、同プロジェクトで芦原義信賞優秀賞やJCD DESIGN AWARD新人賞などを受賞。

RANKING

-

1

【日本一美しい図書館】石川県立図書館に行ってきた

- 手羽イチロウ

- 12,830

-

2

五美術大学と五芸術大学

- 手羽イチロウ

- 11,610

-

3

-

4

-

5