みんぱく創設50周年記念特別展「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」開会式・内覧会に行ってきた

2025年3月20日(木)

普段だと2つに分けるぐらいのボリュームですが、流れ上、1記事にしています。

覚悟して読んでください・・。

===

3月19日(水)、手羽は

モノレールに乗ってある場所へ。

万博記念公園に到着!

記念公園へ行くのはこれで3回目ぐらいかな。

今は太陽の塔に事前予約で入れるようになったんですよね。楽しみ

ん。

ええええええ!?!?!

閉まってる・・せっかくここまで来たのに(涙)

あ、すいません。知ってました。

万博記念公園は休園日だけど、

ある内覧会の招待状を入口で見せると、特別に入場できたのです。

それは何かと言うと、

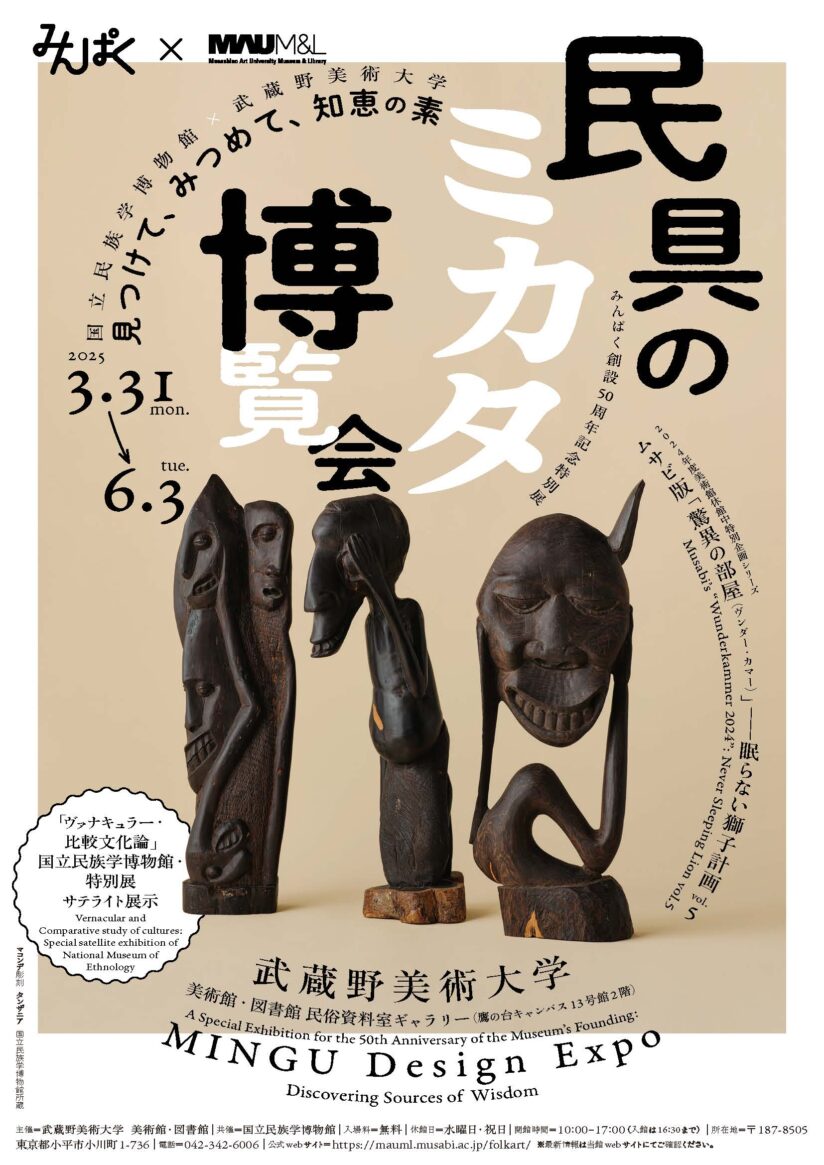

■みんぱく創設50周年記念特別展「民具のミカタ博覧会―見つけて、みつめて、知恵の素」

●会期:2025年3月20日(木・祝)-6月3日(火)

●会場:国立民族学博物館特別展示館

●開館時間:10:00-17:00(入館は16:30まで)

●休館日:水曜日

●観覧料:一般880円(600円)、大学生450円(250円)、高校生以下無料

●主催:国立民族学博物館

●共催:武蔵野美術大学 美術館・図書館

●協力:公益財団法人千里文化財団

●後援:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

なぜ手羽がこの内覧会の招待状を持っているのかはおいおいと書いていきます。

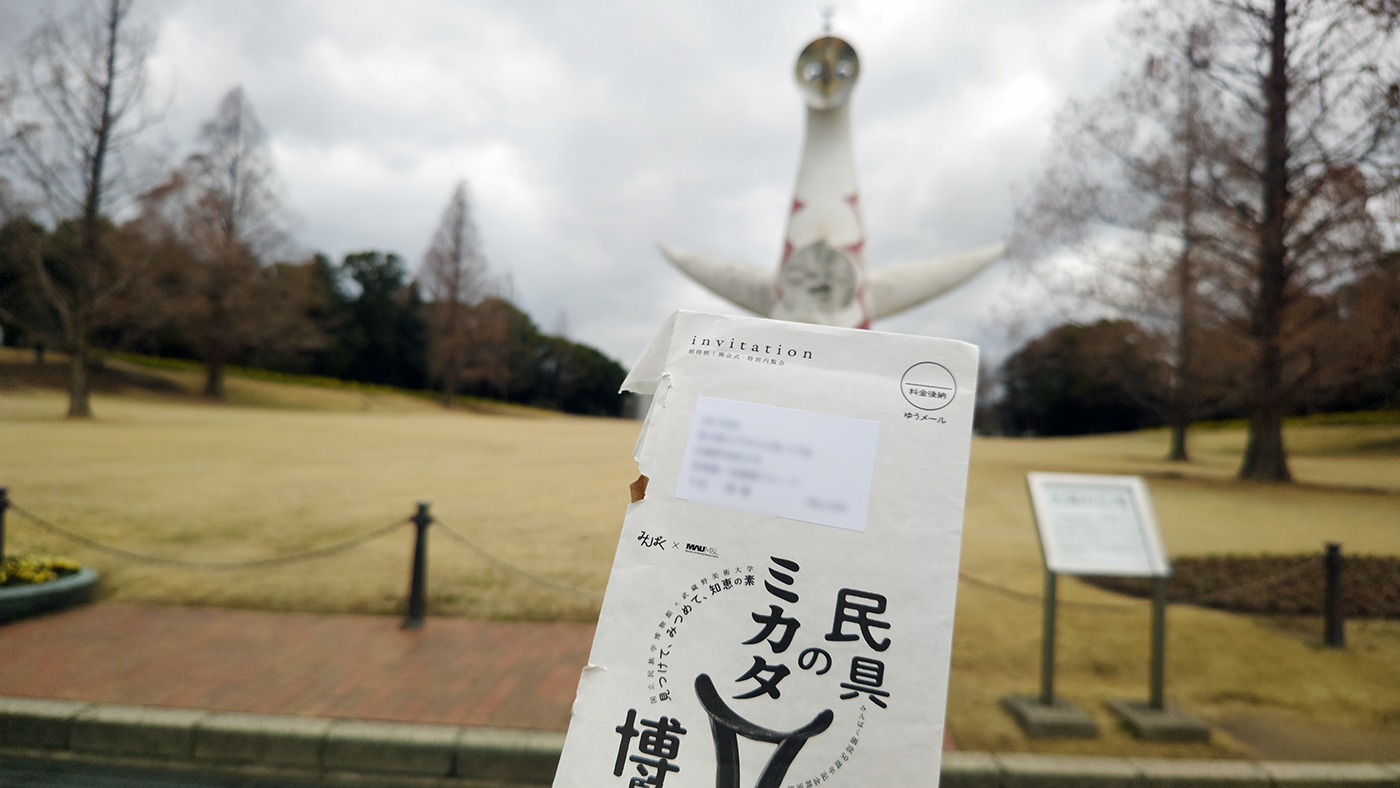

つまり、関係者以外は誰もいない状態でして、

太陽の塔を誰にも邪魔されずにじっくり見れました。

ほんとに誰もいない。貴重な体験。

あ、手前の作品はイサム・ノグチ作です。

万博記念公園って70年大阪万博のものしかないイメージがあるかもしれませんが、園内には

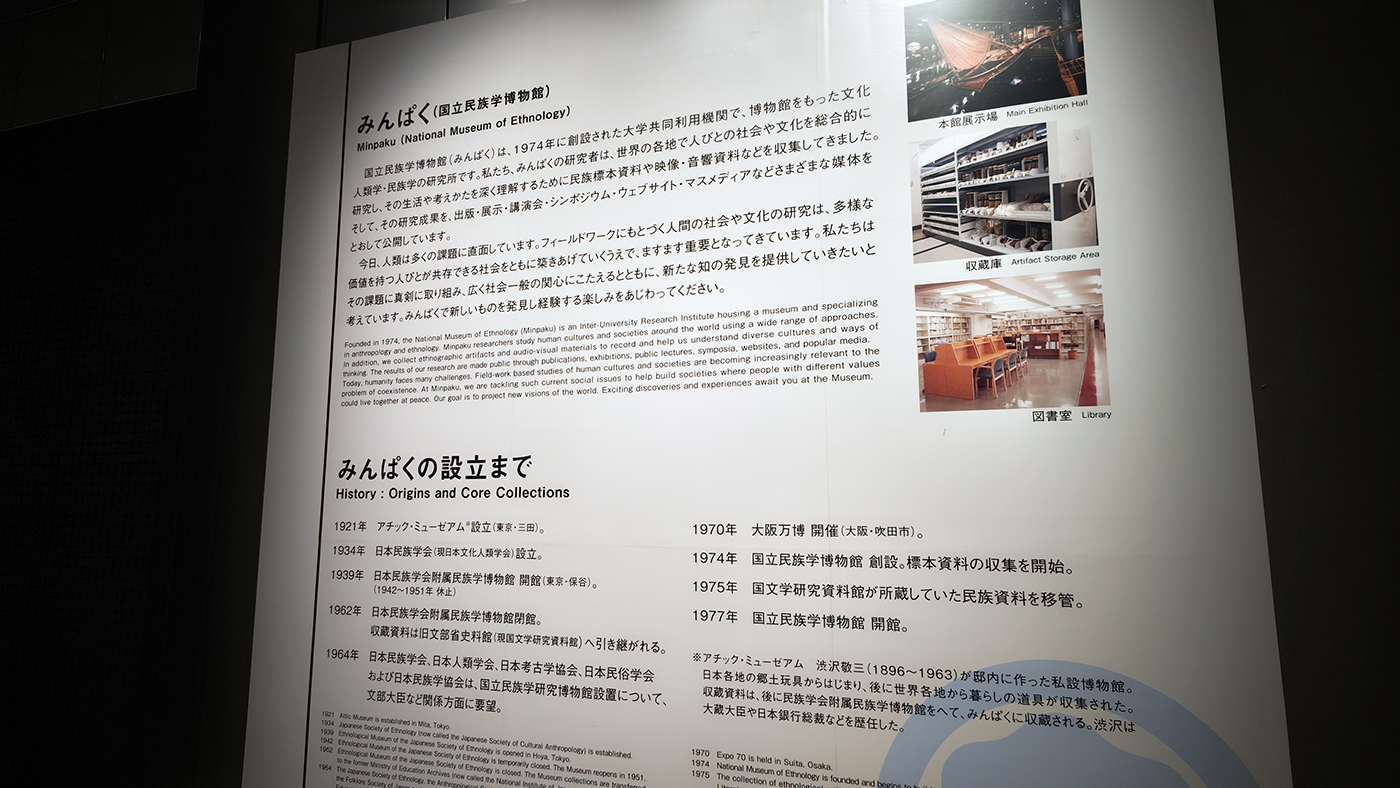

国立民族学博物館、通称「民博」(みんぱく)も記念公園内にあるんです。

なので特別に園内に入ることができた、と。

なんで民族学博物館がここにあるのかって話もおいおいと。

入口から10分ぐらい歩いてみんぱくに到着。

設計は黒川紀章。

さっそく館内に。

- 中庭『未来の遺跡』

- この未来的なスペースは映像資料コーナー

まだ開会式までは時間があるから、本館の常設展示を見ることに。

- 大きく「地域展示」と「通文化展示」に分かれてて、地域展示はオセアニアから東回りに世界を一周するような形で展示されてます

これはやばい。面白過ぎる。

よくこれだけの量を世界中から集めたもんだなあ。

何故みんぱくが万博記念公園内にあるのか、そして、この大量の資料はどうやって収集したのか。

1921年、渋沢敬三が日本の郷土玩具や世界各地の暮らしの道具を収集して、邸宅内に私設博物館「アチック・ミューゼアム」を作り、1962年に文部省史料館へ寄贈されます。

一方、1970年大阪万博で、岡本太郎の発案で太陽の塔の地下に世界中の民族資料約2500点を展示することが決まり、泉靖一と梅棹忠夫が組織したEEM(日本万国博覧会世界民族資料収集団)によって収集されます。このEEM、また後で出てくるのでメモっておいてね。

そして政府で万博終了後の跡地利用が検討され、「国立民族学博物館」の設置が決定し、それらの資料が集約された、というわけ。

あ、ざっくりな流れなので、細かいところは間違ってるかもしれません。

・・にしても・・・全然見終わる感じがしないんだけど・・・どんだけあるの?・・・

展示って「ああ。まとめに入ったな」と終わりがなんとなく見えるものなんだけど、全然その様子がない。先にも先にも部屋があるんだけど・・・。

- 通文化展示は音楽や言語等世界の民族文化を一覧できるような形になってます

ムサビのスタッフから連絡が入る。

スタッフ「手羽さん、どこにいるんですか?」

手羽「時間があったから本館展示を見てるんだけど、終わりが見えなくて・・」

スタッフ「あああ。本館展示は5kmあるって言われてるんですよ・・」

手羽「え。だとするとまだ2kmぐらいしか歩いてない気がする」

スタッフ「何やってるんすか。もうすぐ開会式始まるからすぐに来てください」

9月に広報の仕事で大阪方面へ行く予定なんで、その時にゆっくり見に来ます・・。

エントランスホールに開会式の会場がセッティングされてました。

Mステのように樺山学長と教養文化・学芸員課程教授でありムサビ美術館・図書館副館長でもある加藤幸治先生が階段から下りてきた。

んで手羽はっていうと、ムサビ内でもあまり知られてないんですが、実は広報課長以外に美術館・図書館のボチボチな役職もやってまして、今回開会式・特別内覧会に同席することになった、と。

んで「なんでムサビの人間がゾロゾロといるのか?」って話ですね。

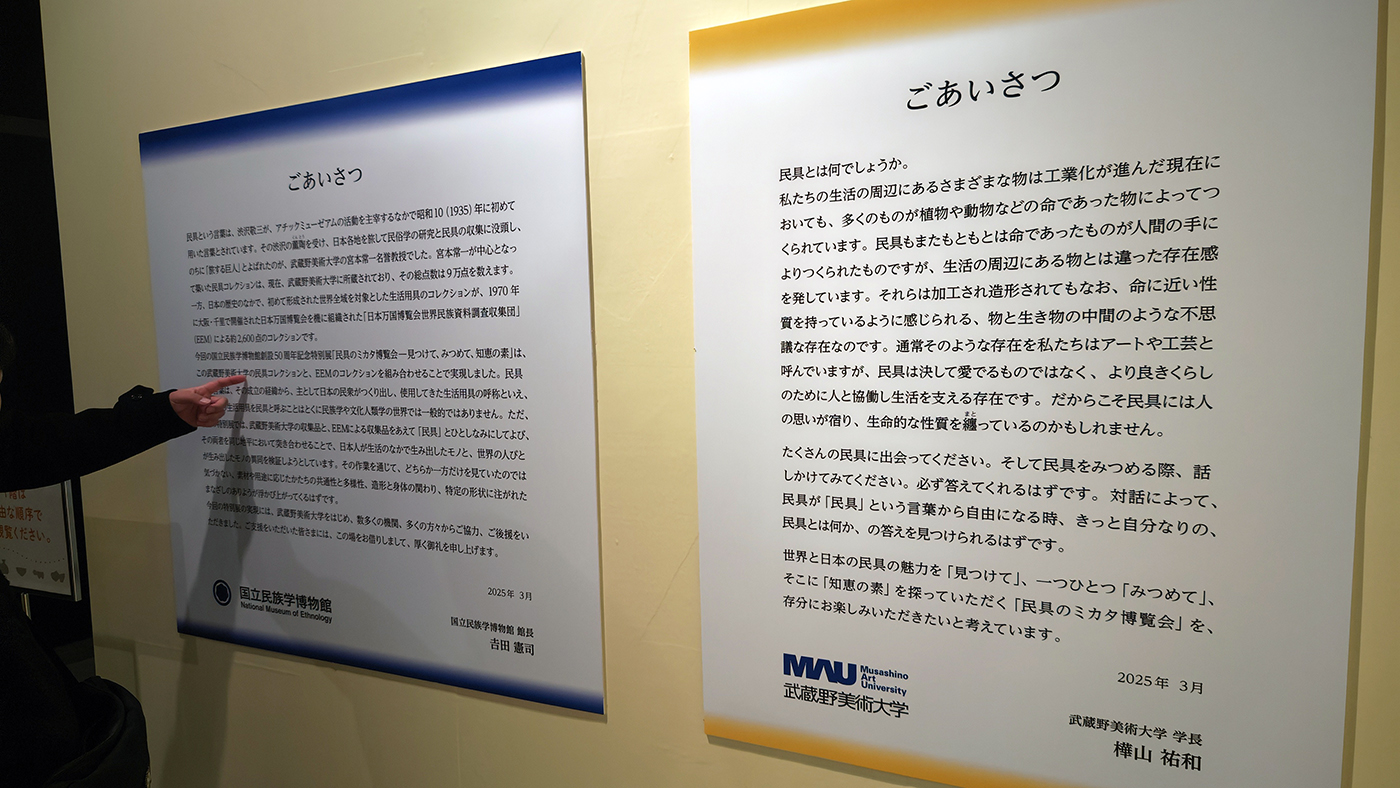

今回の通称「民具のミカタ」展は、武蔵野美術大学 美術館・図書館が全面的に協力してるんです。

1970年大阪万博のために世界各国で収集された世界の民具と、その同時代に日本文化の多様性に目を向けて、全国規模で収集された武蔵野美術大学所蔵の日本の民具から、選りすぐりの民具を紹介する展覧会となっています。

国立博物館と私大美術館が協力してこれだけ大掛かりな展覧会を開くっていうのは多分前例はほとんどないはず。

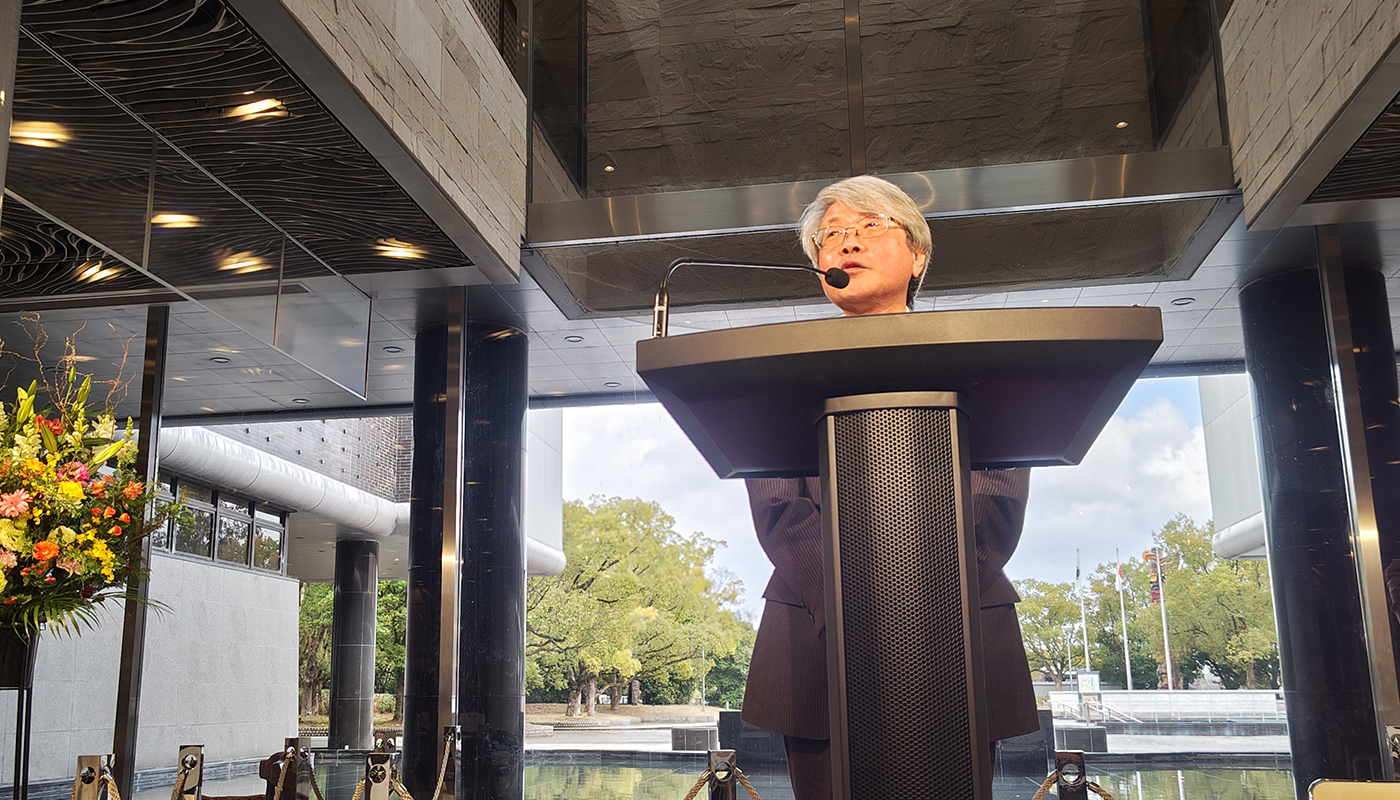

- 国立民族学博物館・吉田 憲司館長

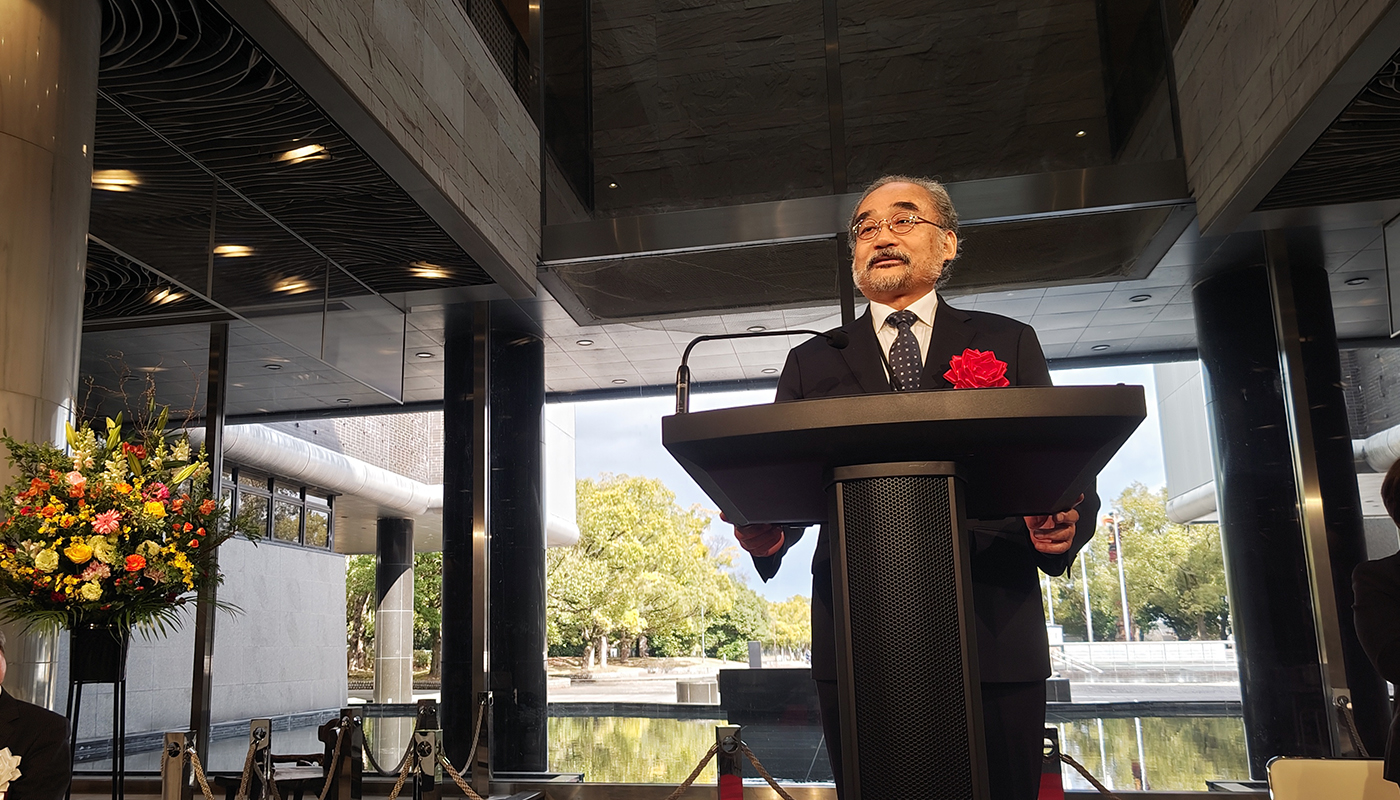

- 武蔵野美術大学・樺山祐和学長

ちなみにボチボチな役職なもんで、一番前の真ん中に案内され、こんな至近距離での撮影となりました・・。

- 武蔵野美術大学美術館・図書館の新見隆 館長

企画運営をされた加藤先生が展覧会の概要説明。

ちなみに加藤先生は学長補佐もされているので、毎週の学長室会議では会場からオンライン参加されてました。今までお疲れ様でした。

やはり企画運営を担当された国立民族学博物館・日髙真吾 学術資源研究開発センター長・教授から展覧会の詳細説明。

開会式も終わり、みんなで展示会場前へ移動。

テープカットされ、民具のミカタ展、オープン!!

入口でお迎えする学長たち。

会場はこんな感じになっています。

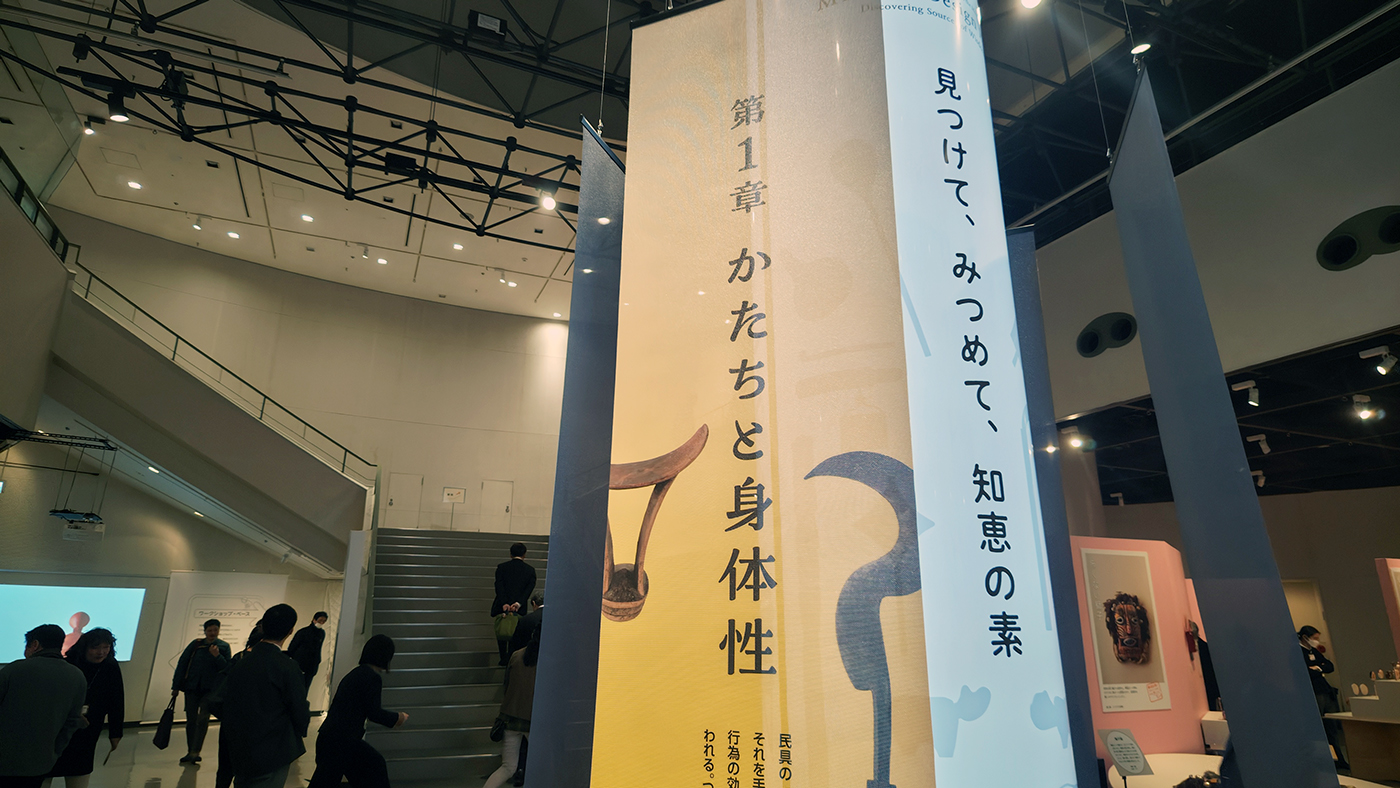

いくつかのコーナーに分かれていて、数多くの切り口から、世界と日本の民具の魅力を「見つけて」、ひとつひとつ「みつめて」、そこに「知恵の素」を探っていただきます。

第1章が「かたちと身体性」。

道具としての民具に着目し、民具のかたちと身体性の工夫を、14トピックスから紹介。

全体的な構成としては、

みんぱくが収蔵する資料があり、例えばこれはアメリカ先住民が使ってるカンジキ。

で、ムサビ民俗資料室が収蔵するコレクションが並ぶ、という形。

こちらは日本の山間地域でつかわれているカンジキ。

道具は使いやすさなどの合理性から世界関係なく似てるってのがわかります。

面白い比較なのが、

こちらはルーマニアのチーズおろし器なんですが、日本で似た形のものはなにかっていうと、

大根おろし器になる、と。

手の動きが似てるから形も似るけど、おろすものが国によって変わる・・・面白いと思いません?

今回の展示で、手羽が一番びっくりしたのが、

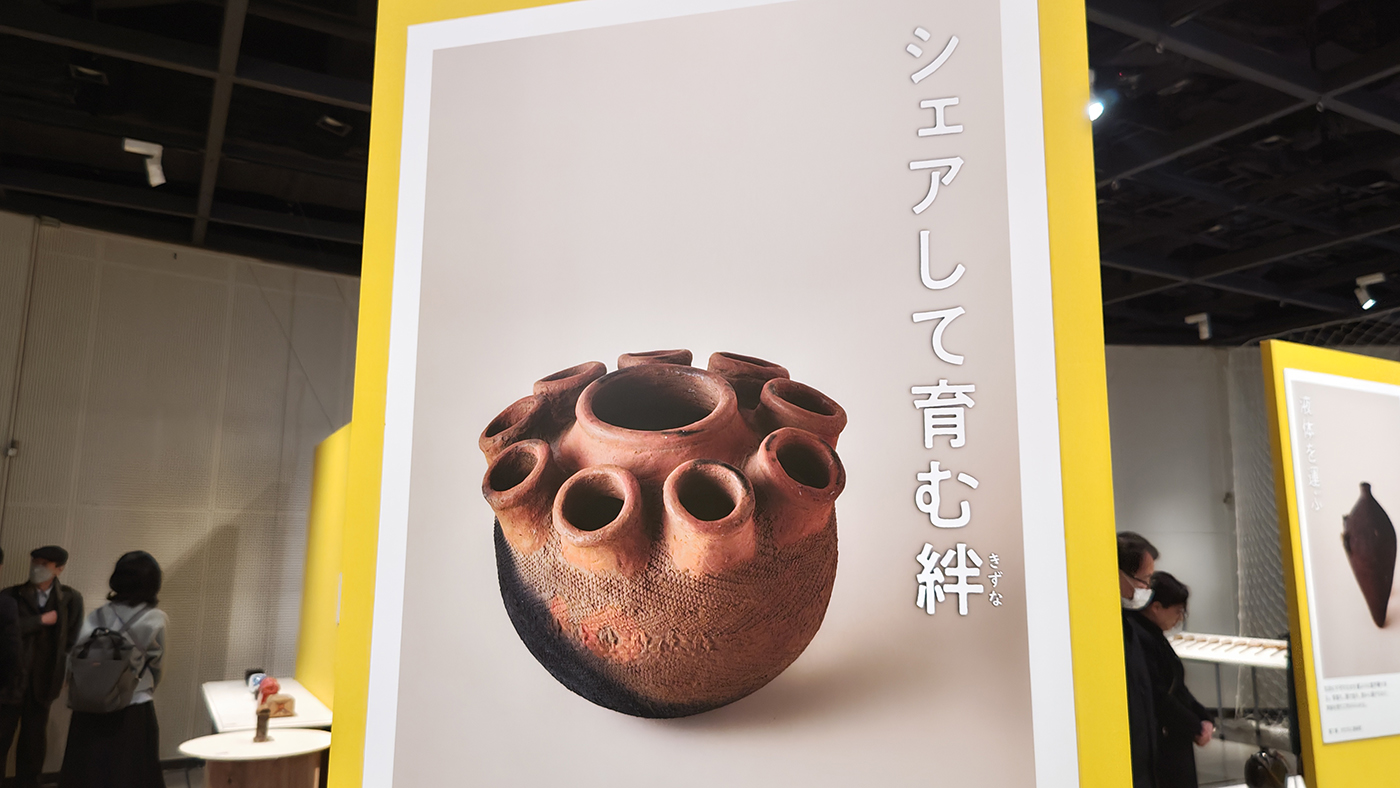

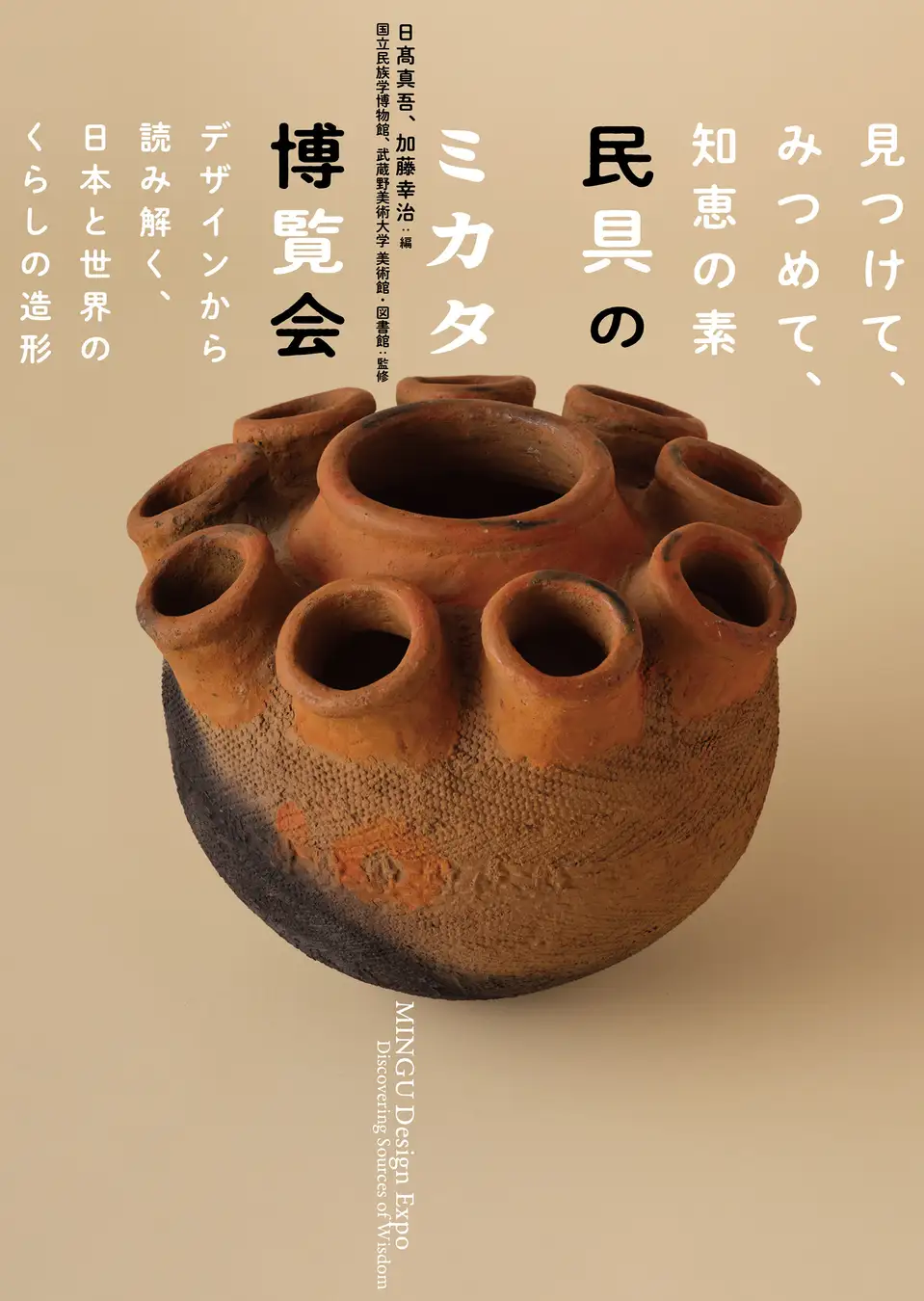

メインビジュアルでも使われているウガンダの酒壺。

これでお酒をどう飲むのか全然イメージが湧かなかったんだけど、

こうやって長いストローをみんなで突っ込んで、酒席でシェアして飲んでたんですって。

カップルがやるダブルストローってここからきたんじゃね?

「酒席でシェアして飲む」という文化は、世界中にあり、

これは台湾の「連杯」で、主人と客人が横に並んで共同飲酒し、来訪者をもてなすものだそう。

職人に制作工程をサンプルで作ってもらった資料も展示されてます。こちらは日本の杓子。

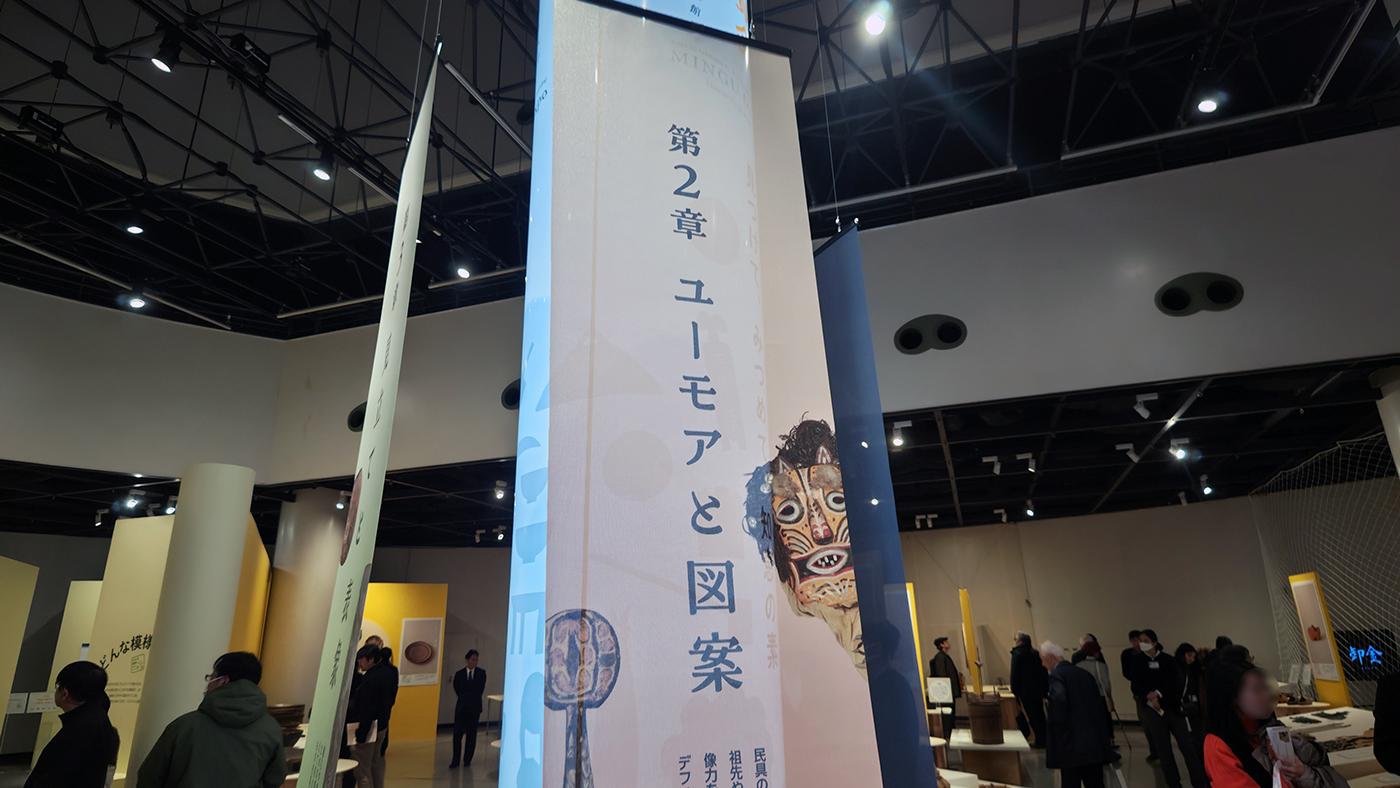

第2章は「ユーモアと図案」。

民具に施される図案や装飾に着目し、12トピックから紹介。

- マコンデの彫像。

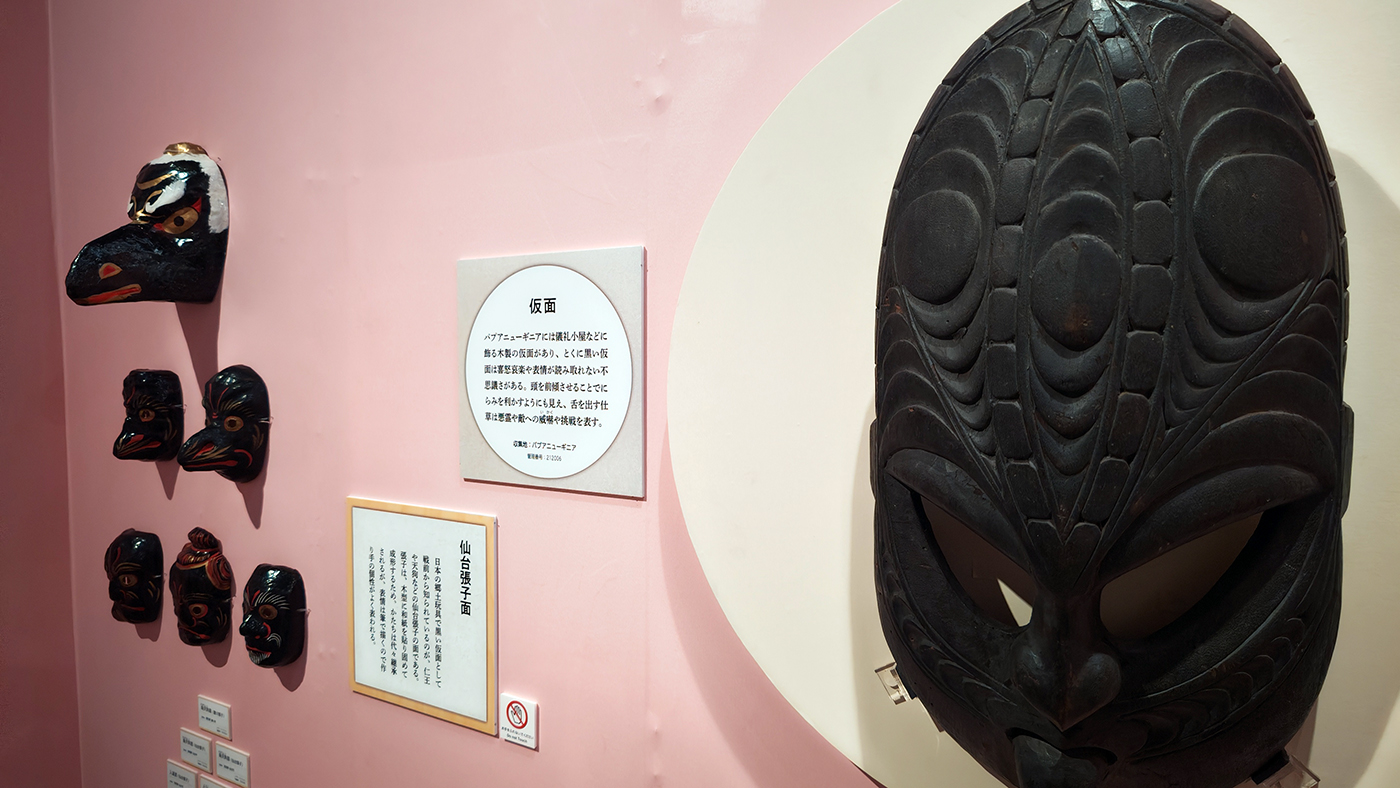

第3章は「見立てと表象」。

神や祖先、精霊と交信するための民具を11トピックから紹介。

- パプラニューギニアの盾は精霊や祖先の霊が宿るような造形になってる

これらを

「素材は何でできている?」「なにが表現されているのか?」等を観覧者に考えてもらうようになってて、小さなお子さんも飽きないような展示になってます。

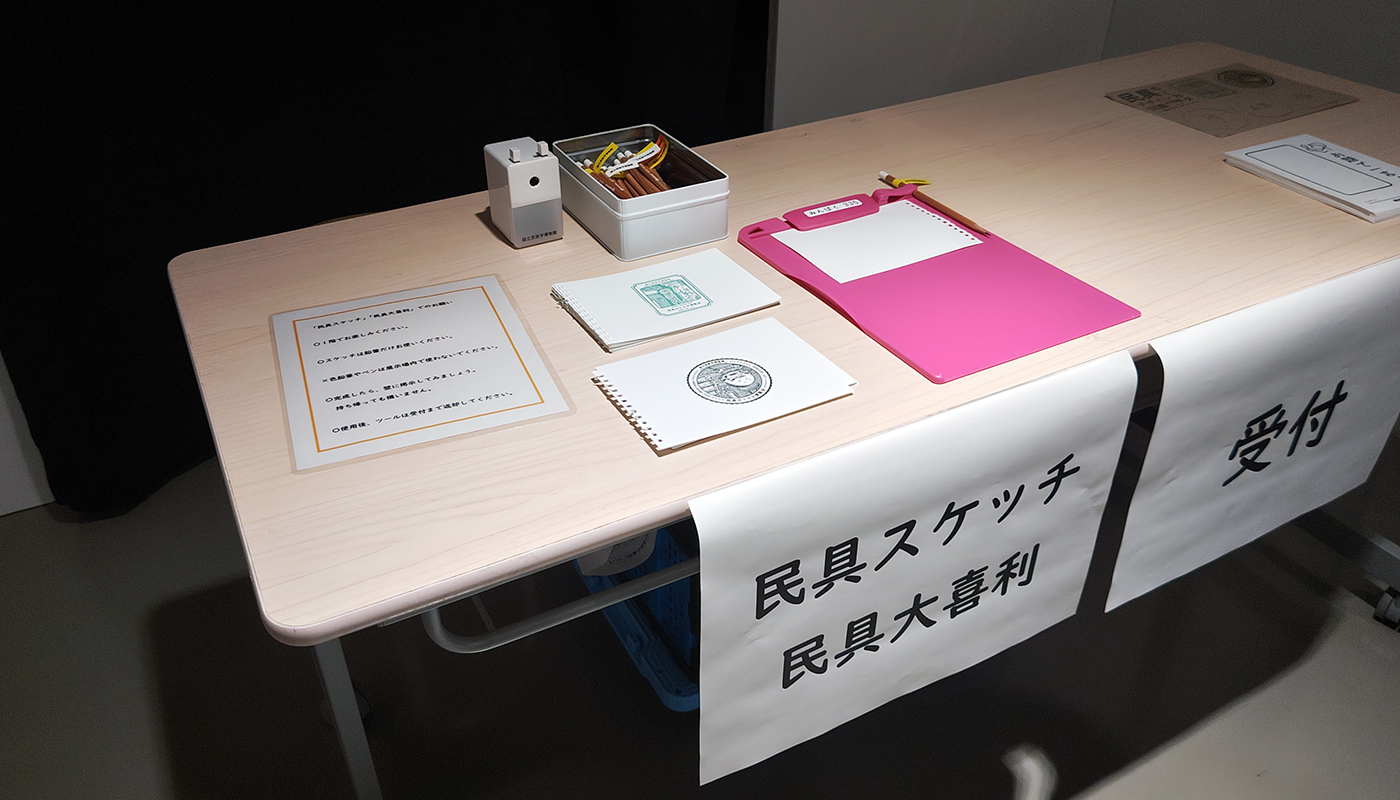

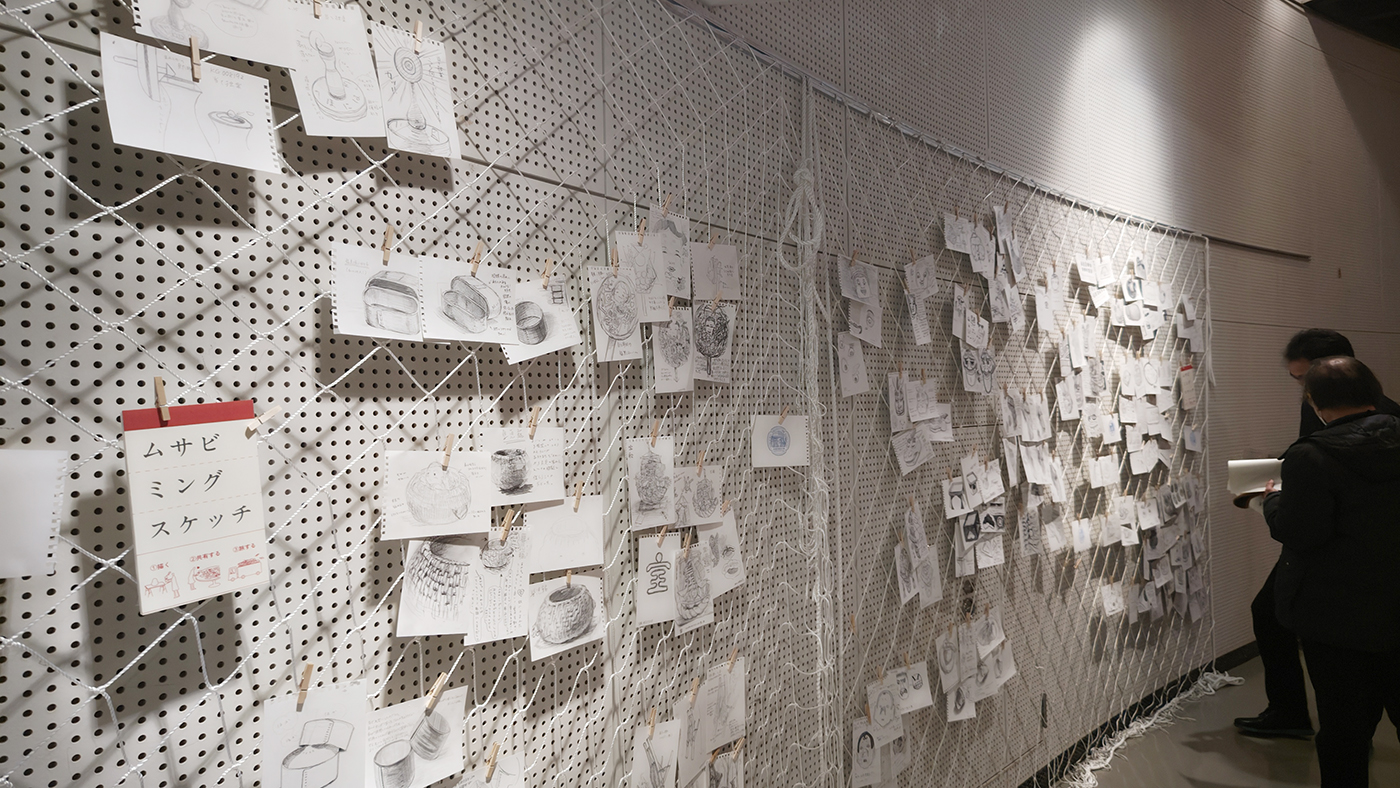

小さなお子さんといえば、誰もが楽しめるワークショップコーナーもあり、

民具を鉛筆でスケッチしたり、

実行委員会からのお題に答える大喜利があったり、「推し民具総選挙」をやってたり、

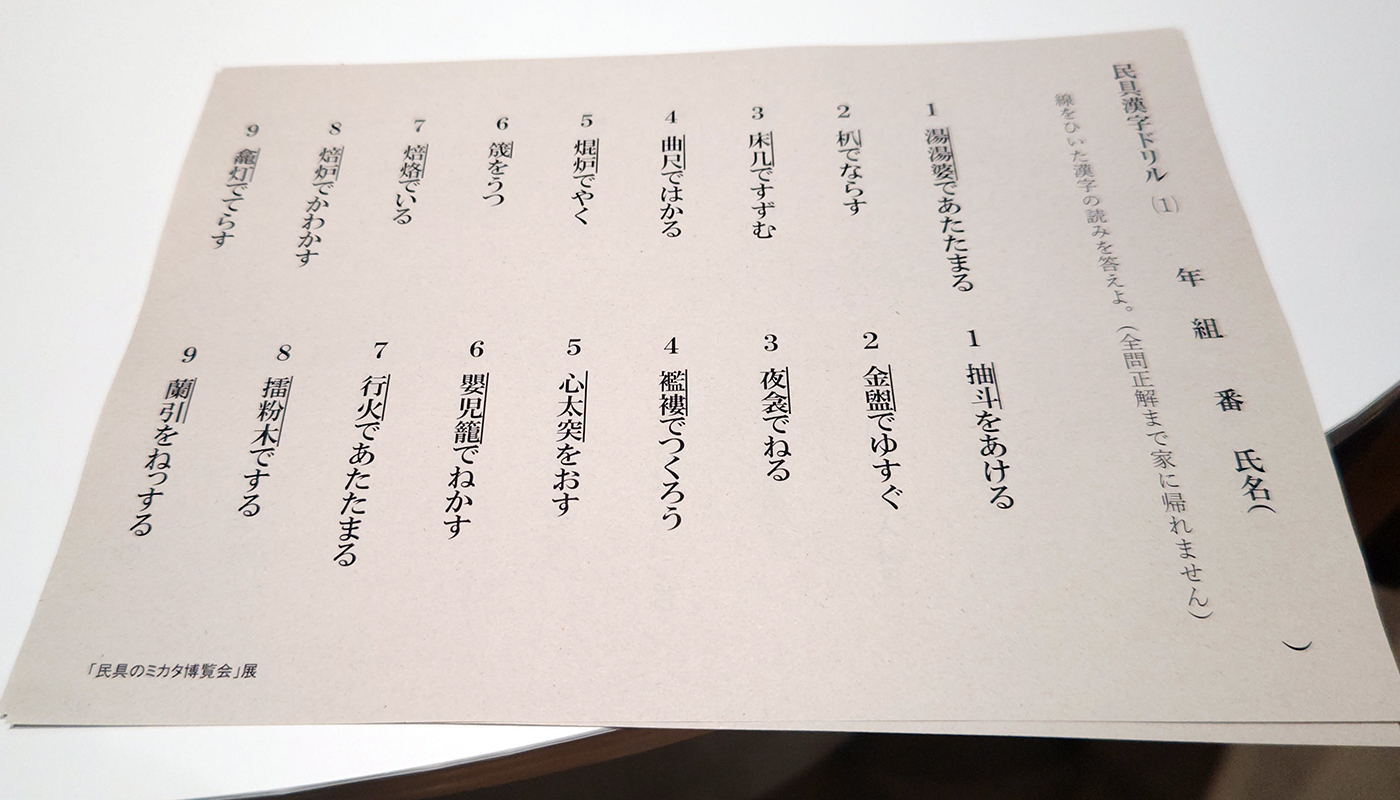

民具の漢字名称を読み解く「漢字ドリル」もあります。

全然わからん・・・。

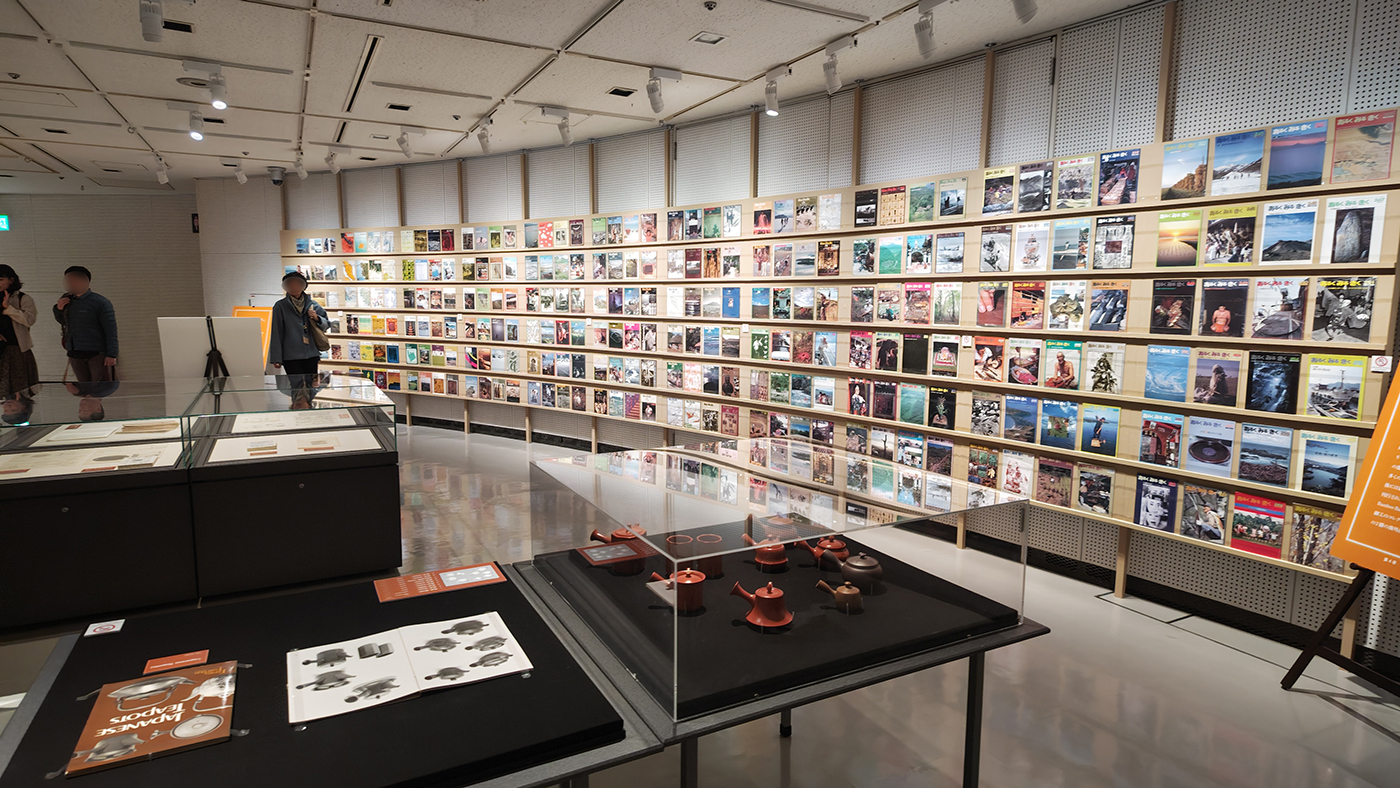

2階は

第4章の「ムサビ・コレクション」。

あ、「なんでムサビが民具・民俗資料を持ってるの?」を説明してなかったですね。

「旅する巨人」と言われた民俗学者の宮本常一先生がムサビで教鞭をとってたこともあり、日本中から集めた民俗資料をムサビはコレクションしてるんです。その数は実に9万点以上。

そして今回の展覧会では民俗資料室からなんと1100点以上の資料を出しているんです。

準備を担当した民俗資料室スタッフも本当にお疲れ様でした。

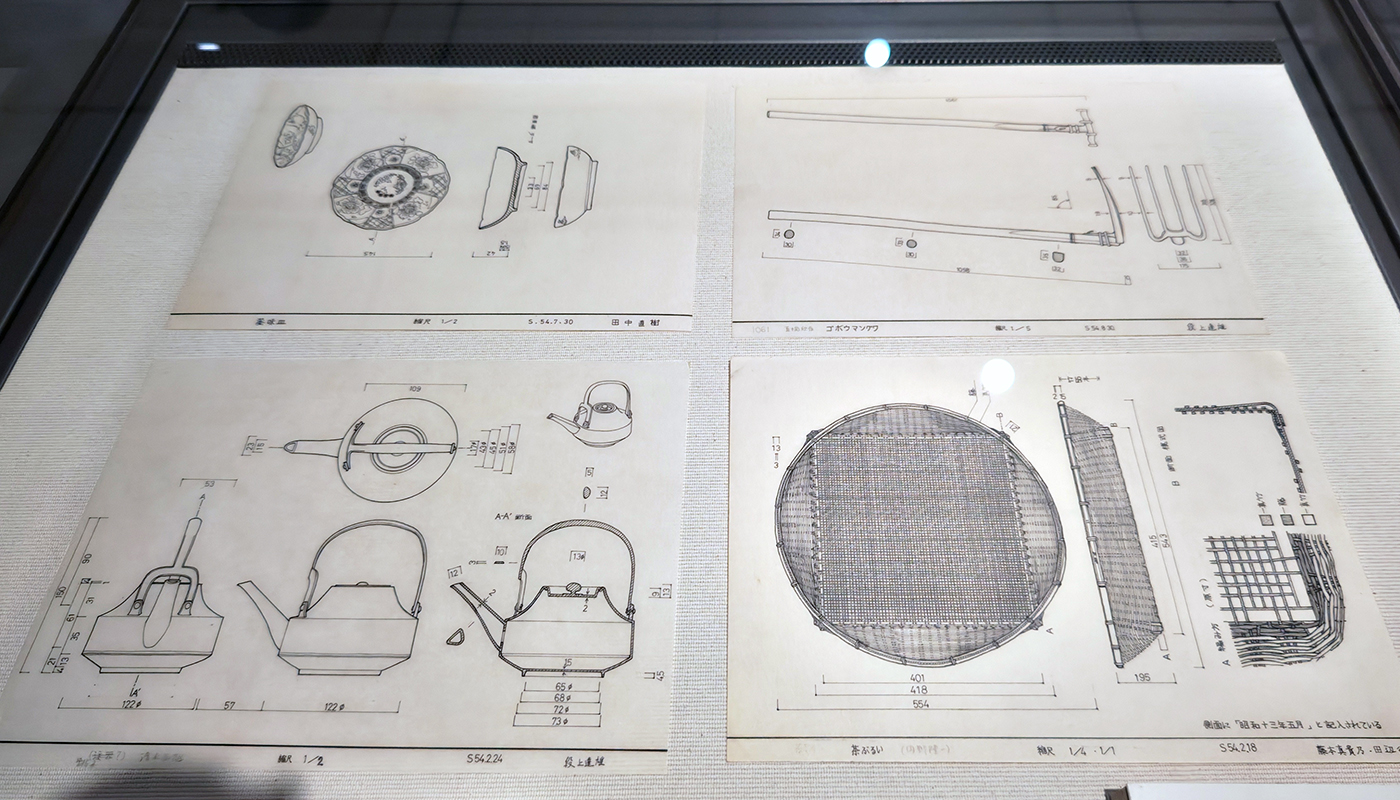

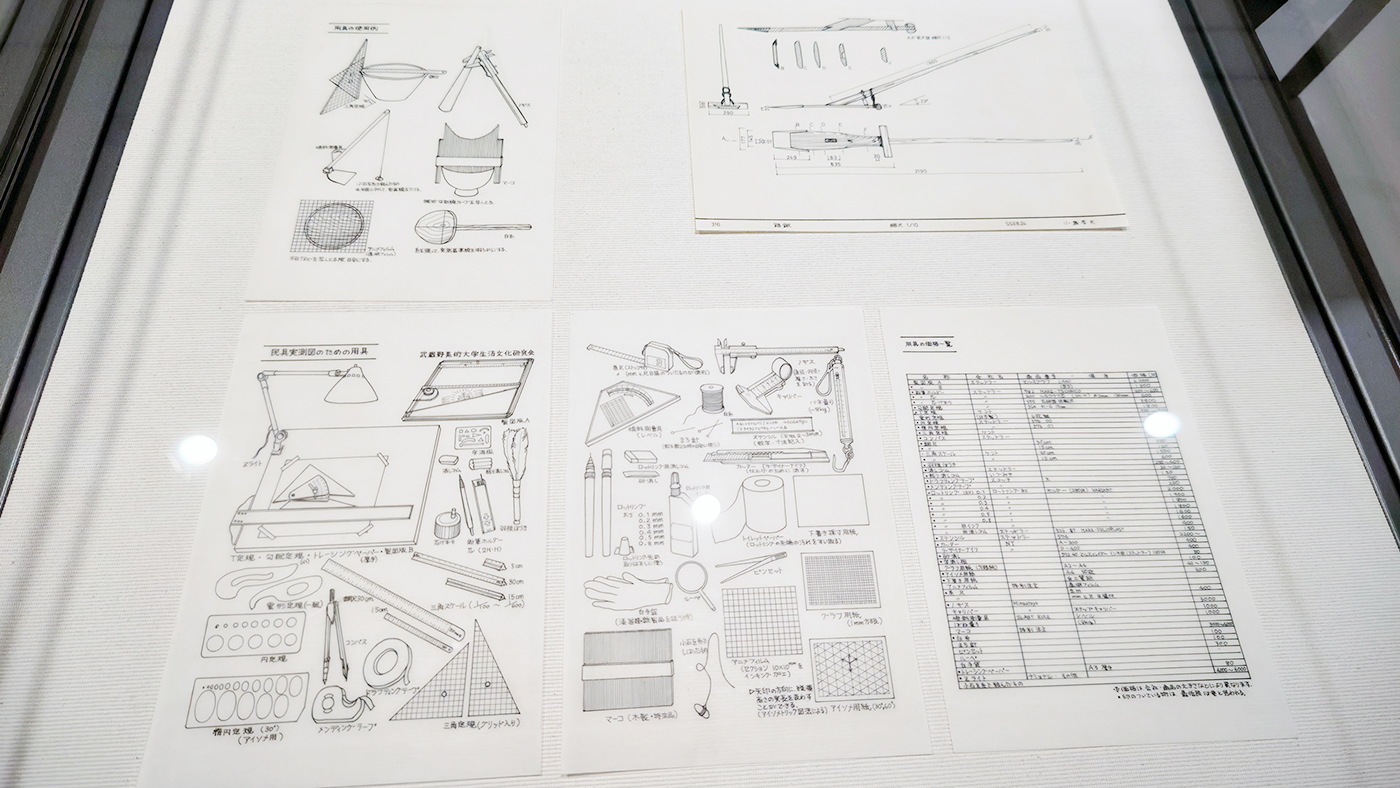

ちなみに民俗学業界では、「ムサビ方式実測図」という言葉が存在し、

こういうデザイン的な3面図とファインアート的な精密画やスケッチを合わせたような描き方で、確かに美大じゃないと生まれない技法とも言えます。

これが今も普通に使われていて、民俗学業界では「ムサビは実測図の描き方を教えてる大学」と思われてるそう(笑)

武蔵野美術大学生活文化研究会が描いた「実測図のための用具」イラスト原画。

うますぎる・・。

第5章は「EEMコレクション」。

はい出てきましたよ。EEM。

EEMが収集したコレクション展示のほかに

EEM調査団の調査行程が描かれてていて、万博に間に合わせるためにすごい強行スケジュールだったのがわかります。今じゃこんなことはできないだろうなあ・・。

万博っていろいろ言われますが、こういうことを一気にできるきっかけにもなるわけで。

そしてエピローグ。

連想検索など新たなデジタル技術を紹介。

ミュージアムショップでは展覧会オリジナルグッズも販売されてます。

クリアファイルやTシャツ、

バックもありますんで、ぜひお買い求めください!

シンプルにバッグは欲しい。

公式図録も展覧会に合わせて発売開始されました。

■民具のミカタ博覧会 見つけて、みつめて、知恵の素 -デザインから読み解く、日本と世界のくらしの造形-

編者:日髙 真吾、加藤 幸治

監修:国立民族学博物館、 武蔵野美術大学美術館・図書館

仕様:A5判、224ページ

定価:2,750円(税込)

発売日:2025年3月21日(金)

また、会期中はいろんな関連イベントが開催されます。

こちらにもムサビは協力してまして、岡本太郎研究をされてる芸術文化学科の春原史寛先生、数学者でムサビ准教授の正井秀俊先生、民具の3Dスキャンをされたデザイン情報学科の大石啓明先生が登壇します。

日程など詳しくはこちら。

「オールムサビで取り組んでる」といえば、

民具展がらみのこれらのスタンプは全部工デ・インテリア卒のツルタシュリさんがデザインしています。

会場では全部押せまっせ。

すいぜぶん長くなりました。ここまでお読みいただきありがとうございました。

でも最後にこちらを。

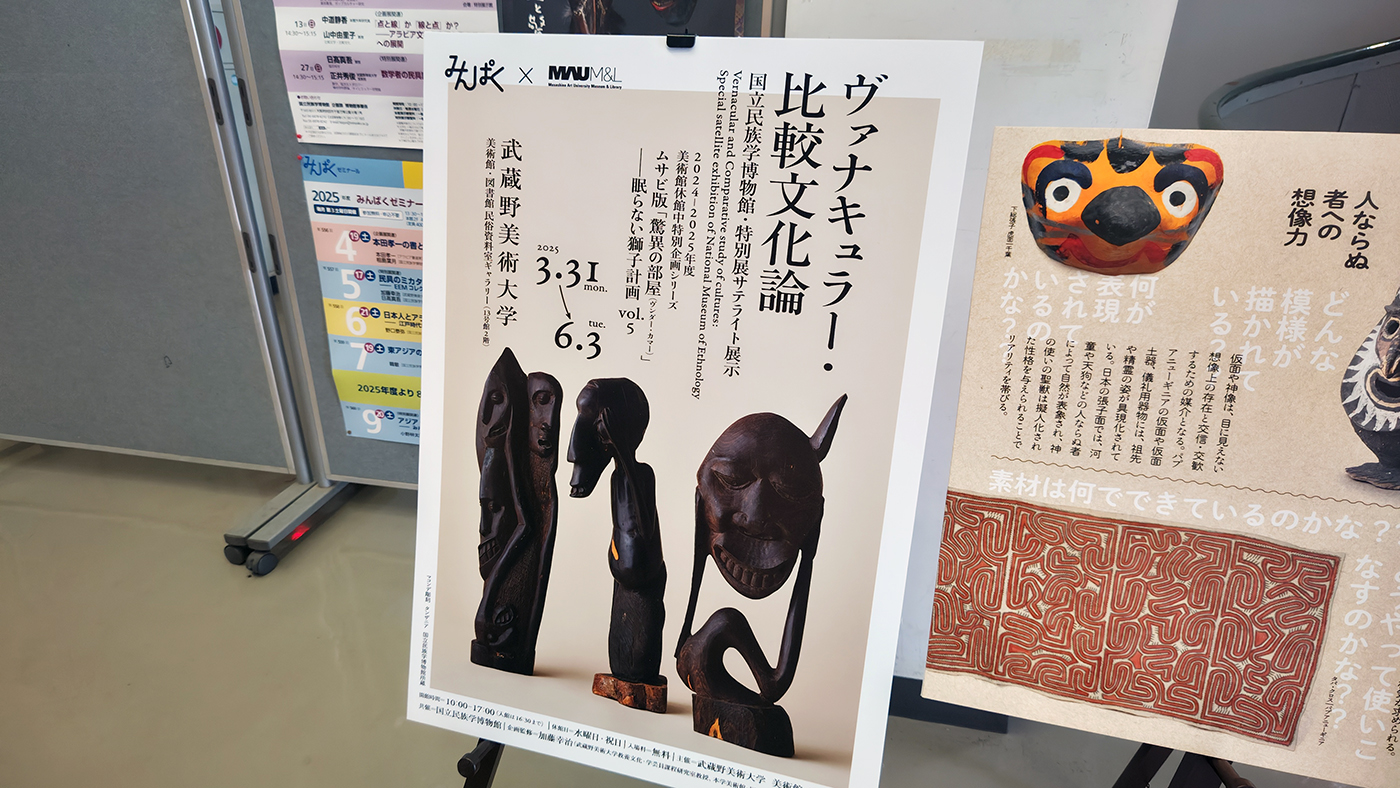

ムサビでサテライト展が開催されるのですっ!

■ヴァナキュラー・比較文化論 ―国立民族学博物館・特別展サテライト展示―

●会期:2025年3月31日(月)-6月3日(火)

●時間:10:00-17:00

●休館日:水曜日・祝日[4月29日(火)、5月3日(土)-5月6日(火)]

●入館料無料

●会場:13号館2F民俗資料室ギャラリー

●主催:武蔵野美術大学 美術館・図書館

●共催:国立民族学博物館

●監修:加藤幸治(武蔵野美術大学 教養文化・学芸員課程研究室教授、当館副館長)

「大阪まで行く時間はないなあ・・」と言う方もどうぞ。

日によっては収蔵庫も特別に入れることになってます。

以上、

みんぱくへ行く前に寄ったところがあるんで、それは別記事で書きます、の手羽がお送りいたしました。

tag

OTONA WRITER

手羽イチロウ / teba ichiro

【美大愛好家】 福岡県出身。武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒。 2003年より学生ブログサイト「ムサビコム」、2009年より「美大日記」を運営。2007年「ムサビ日記 -リアルな美大の日常を」を出版。三谷幸喜と浦沢直樹とみうらじゅんと羽海野チカとハイキュー!と合体変形ロボットとパシリムとムサビと美大が好きで、シャンプーはマシェリを20年愛用。理想の美大「手羽美術大学★」設立を目指し奮闘中。

RANKING

-

1

【日本一美しい図書館】石川県立図書館に行ってきた

- 手羽イチロウ

- 12,036

-

2

五美術大学と五芸術大学

- 手羽イチロウ

- 10,676

-

3

-

4

-

5