器屋と作家の二足のわらじ。「本質」を追い求めた先に見た日本工芸の美

かつては江戸から京都へと通じる中山道沿いの宿場町として栄えた、群馬県高崎市新町(しんまち)で、約30年間「器屋」を営む“慶瑞(けいずい)あかまんま”。オーナーの田口和幸氏はお店を経営しながら、自らも作家として世界中を飛び回っている。“愛する我が故郷”に根を張り、世界に挑戦し続ける彼が語る「日本工芸の美」、そして「本質」を追い求めた先に見た夢とは。

器屋「慶瑞あかまんま」には、国内の作家だけでなく世界的に活躍している作家のものもずらりと並んでいる。黒田泰蔵氏の白磁茶碗や角偉三郎氏の漆塗りの器。

東京都内でもなかなかお目にかかれないのではないかと思われる洗練された器たち。

そして店内にはオーナーの奥様が生ける花が凛と飾られ、器屋でありながらゆっくりと深呼吸をしたくなる…そんな心が洗われるような場所。

- 慶瑞あかまんま外観

- 田口和幸氏

田口和幸(たぐち・かずゆき) プロフィール:

1955年群馬県高崎市新町生まれ。

34歳まで地元で公務員を務めるが、100年の歴史をもつ家業で老舗の「人形店」を再復興させるために辞職。販売時期が限られる人形に加えて、年間を通して扱える器に惹かれ、1988年に慶瑞(けいずい)あかまんまをオープン。現在では陶器と暮らしの雑貨を取り扱っている。お店の名前『慶瑞あかまんま』は“いい兆し”と“お赤飯”のこと。お祝い事に携ってきた人形店の心を受け継いでいきたい、そんな思いが込められている。

お店を営み始めてから自身でも作家活動を開始し、作品はアメリカ・ロサンゼルスのレストランに展示される他、今年2016年に至っては、モンゴルのウランバートル、2017年には韓国のソウルにて個展を開催する予定だ。

器屋と作家 二足の草鞋を履きながら見えてきたもの

34歳で自分のお店を持つことを周囲に伝えた時は、その頃喫茶店に入り浸っていたこともあり、喫茶店を始めるのかと思われていた。

しかし実は、瞬間的にやりたいことが見つかって、公務員を辞めた。

昔から日本の文化が好きで、さらに日本を知りたくて20歳のころから茶道を始め、28歳で師範を取得したという背景もあり、「日本をテーマ」にしたショップを作りたいと思ったのだった。

「日本工芸のショップ」。家業で取り扱っていた日本人形も、「日本工芸」に含めることができると思った。幼い息子たちも生まれていたが、妻には「やりたいんだったらやりなさい!」と背中を押してもらった。

- 店内の様子

自分自身、作家として本格的に筆を持ち始めたのはお店を始めた34歳の頃。

芸術大学を出ていないコンプレックスはあったが、世の中に出て認められるかどうか試してみたい気持ちの方が強かった。心で見てくれる人がいたら、自分の絵も届くのかもしれない。それでどこまでいけるのか。

技法は、どんな絵が描きたいか自分で考えて決める。

技法の組み合わせで作品が変化していくのがとても面白く、それがオリジナリティーにつながると自分なりに考えていた。

描き始めてからすぐに、自分でデザインした自宅の表札が『家庭画報』*1という奥様雑誌に載り、全国から問い合わせが来て仕事を頼まれることもあった。

そうして作家としても仕事をやっていくうちに、自分でやりたかったことではなく、世の中で欲しいと言われて描く…というスタイルがあることもわかってきた。しかし、いくら喉から手が出るほどお金が欲しくても(本当に喉に手があるんじゃないかと思ったこともあったけれど)、志に背くようなことはできなかった。

*1『家庭画報』:1958年創刊。夢と美を楽しむというコンセプト・美しき伝承というテーマを掲げ、次世代にも受け継いでいくべき伝統・文化を伝える婦人向け雑誌。

- 独自の技法で大胆に描く絵は、力強くそして繊細。

そういった仕事や活動をする中で、現代が“ものがいっぱい売れていると「いいね!」”という価値観の世界だなと思うことも。今では日本のマーケットも同じようなスタイルになっていて、雑貨屋さんでも陶器が買える時代。そこでは日本工芸の素晴らしさを伝えるというわけでもなく、スタイルのみを気にしているようにもしばしば感じられる。

経済は経済として考えているけれど、僕は日本のルーツであるものを重んじたいし、そこからオリジナリティーが生まれると思う。だから、ビジュアルでものを選ぶのではなく、「器」に込められる精神性を知ってもらいたくてこの仕事を続けている。売り手として、その商品を使い、熟知して消費者に届けないといけないし、精神性も伝えることが大切だと強く思っている。

ルーツを学び、人と対話をし、未来を創っていく。

そういった自分の目で見て、学んできたものを自分の言葉で伝えていきたいし、日本のモノづくりに一石を投じたい。それが自分の夢であり、やらなければならない使命だと思っている。

アートではない 日本の「生活の中の美」

仕事を通して、日本の文化は震えるほど奥深いことを知った。日本人は裕福でも貧しくても、生活の中に「美」がある。

「雛人形」一つとってみても、布で作ったつるし雛、石で作られているもの、高貴な着物を身にまとっているものなど。農民から大名までそれぞれの階級・時代・地域の生活の中で、文化が芽生えて育まれている。山であれ、海であれ、街であれ…独自の文化があって、美しい日本が出来上がった。

- フォルムが美しく、使いやすさを超えて使いたい気持ちになるような花はさみ

ヨーロッパではアートは貴族の娯楽として楽しまれていた背景が強いかもしれないが、日本人にはそもそもアートというものではなく、生活の中で「美」が楽しまれる文化が根付いていた。

バーナード・リーチ*2は日本人の生活をみて「生活の中に美がある」と言ったが、自分自身、日本の職人が作るはさみや箒などの生活用品を見ても、まさにリーチがいった言葉そのものだと深く共感する。

*2バーナード・リーチ:イギリス人の陶芸家であり、画家、デザイナー。日本をたびたび訪問し、白樺派や民芸運動にも関わりが深い。日本民藝館の設立にあたり、柳宗悦に協力した。

10年以内に気概を持った職人たちが消え日本工芸が衰退していく、と憂いている人もいるけれど、消えゆきながらも復活する文化はたくさんある。

たとえば海外の工芸品に目を向けてみても、インドネシアの伝統染色工芸品の更紗(さらさ)は京都で設立されたisisによって文化を継承されている。日本人には昔から「みたてる」力が備わっている。憂いるだけではなく、そういう力を信じて、文化と精神性を伝承していくことが大切なのではないかと思う。

角偉三郎との出会い

「使えばわかる」という精神性を引き継ぐ意志

自分自身がもっとも影響を受けた人物は、角偉三郎*3氏。

角氏は木地に漆を染み込ませて器を作るので、50年使える漆塗りの器と言われている。大事な器だからといって棚の奥にしまい込まず、普段づかいしてほしいといつも言っていた。

「生活の中の漆」を求め、「使えばわかる」という言葉を一番に大切にしていた。

*3角偉三郎:(かど・いさぶろう 1940-2005)石川県輪島生まれの漆工芸家。

生涯に生み出した器は、1000種以上。15歳で沈金の修行を始め、38才という異例の若さで改組日展の特選を受賞。その作品は国内外で高い評価を得ている。

- 輪島塗りのお椀

彼の器に初めて出会ったときに感銘を受け、自分のお店で企画展をしてもらえないかと恐る恐る電話した日のことを鮮明に覚えている。角氏は二つ返事で了承してくれ、すぐに「新しい器 使った器の企画展」が実現され、お店にも足を運んでくれた。

彼が望んでいたのは、器の轆轤目(ろくろめ)の山が削られ谷が残ること。それは器自体が使われていることを意味し、谷は漆が残ることまで想定して作られている。日本の工芸品は、長く大切に使っていくものであり、長く使っても耐えうるものだと身をもって教えてくれた。まさに「使えばわかる」という精神が一つ一つの漆塗り器に込められている。

角偉三郎

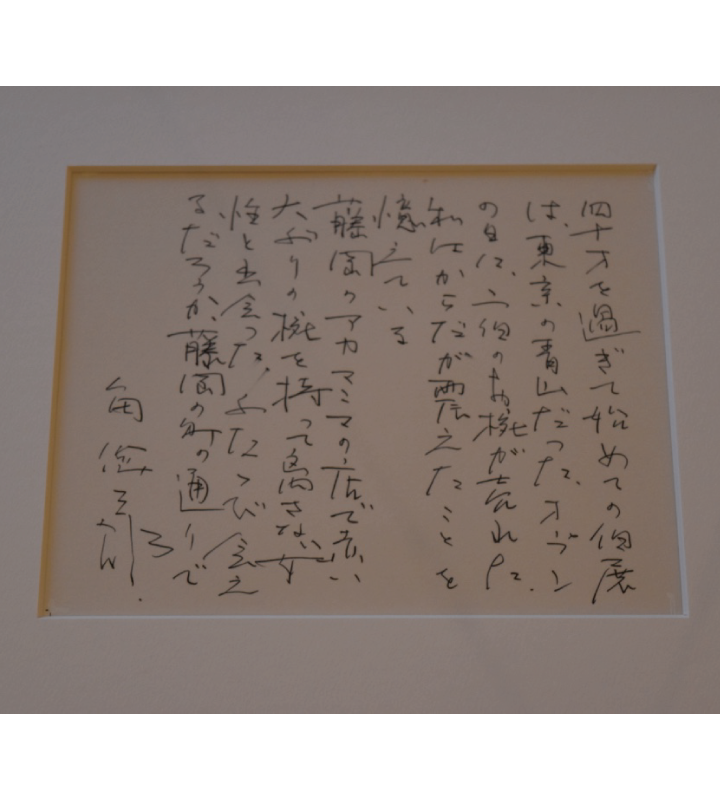

角氏がお店を訪れた際に書いた、直筆の手紙

四十才を過ぎて始めての個展は、東京の青山だった

オープンの日に、二個のお椀が売れた

私はからだが震えたことを憶えている

藤岡のアカマンマ*4の店で赤い大ぶりの椀を持って離さない女性と出会った

ふたたび会えるだろうか、藤岡の町の通りで

*4 藤岡のアカマンマ:慶瑞あかまんまのこと。2006年まで新町は藤岡市に属していた。

「本質」を求めた先にある

日本人の精神性を広める 自身の夢

お店で扱っている「器」の歴史を紐解いていくと、日本人特有のDNAが引き継がれていることを感じる。

ところが商業的(どうやって売り込むか)な販売方法だと、そういったDNAは伝わらないし、結果いいものは後世に残らないという感覚が、この仕事を通してずっと増してきた。本質を求めようとしない人によって、価値のある物もない物も一緒くたにされ、この平成の時代に失われるものは大きすぎるとも思うのだ。

残念ながら安く手に入れようと思うといいものは揃わないし、そうして安価に手に入れたもののなかには「生活の中の美」「使えばわかる」という精神は宿ってはいないのではないかと思う。そんな商業的な時代を逆行するようだが、今こそ「形に見えるものだけで比較してはいけない」し、「目に見えないものの中に本質がある」と思っている。

そこで僕は、そういった時代の渦の中で、もう一度、角偉三郎氏の「使えばわかる」という思想を日本にフィードバックさせたい。「使えばわかる」という言葉はとても重く、その言葉が年を増して自分に染み込んでくる。還暦を過ぎた今でもなお、自分が信じたものがどこまで届くのか試してみたい。

現在はイギリスの美術館で発表の機会を作るために、今までの仕事の集大成として企画を仕込んでいる。「日本工芸の美しさを、日本そして世界に広めたい」という志はお店を始めた30年前から変わっていないし、これからも挑戦し続けたい。

- 角氏の手紙を大切に抱える田口氏

=========

人は、日々器に料理をよそい、食事をする。

器は、使い込むほどに当初の顔とは異なった趣を見せる。

その経年変化にこそ日本人は「味わい深さ」を見出してきたし、器にも変化を前提とした作りがなされていた。作り手、利用者、双方に共有されていたこの日本人の感性は、知らず知らずのうちに脈々と受け継がれているだろう。

「生活の中の美」を楽しんできた日本の文化。

長い歴史に裏付けされた日本工芸の美には、自分が思うより遥かに底深く「日本人の精神」が宿っていることに気づかされた。

しかし、価格や入手のしやすさという利便性を手に入れた代わりに、我々は大切なものを失ってしまったのではないだろうか。

見た目だけではなく、「使い込まれた姿」へ配慮されたデザインこそが「生活の中の美」であり、日本の工芸品に通底する伝統的な精神性であると言える。あなたもその、目に見えないデザインを通して本質に触れてみるのはいかがだろうか。

tag

OTONA WRITER

ebichileco / ebichileco

ebichileco(えびちりこ) 一般社団法人TEKITO DESIGN Lab 代表理事/クリエイティブデザイナー 立教大学社会学部を卒業後、商社系IT企業勤務。2015年チリに移住し、デザイナー活動を開始。「社会課題をデザインの力で創造的に解決させる」を軸に、 行政・企業・個人など様々なパートナーと組みながら、事業を展開している。

RANKING

-

1

【日本一美しい図書館】石川県立図書館に行ってきた

- 手羽イチロウ

- 13,150

-

2

五美術大学と五芸術大学

- 手羽イチロウ

- 12,068

-

3

-

4

-

5