- 2015.10.21

「挑戦しないと文化は死んでしまう」NYで活躍する日本人、川村真司の強い執着

世界で勝負しているクリエーターの声を届けたい。じゃあこの人にお願いするしかない!そんなオファーを二つ返事で引き受けていただき、深夜0時の東京から早朝のNYにSkypeを繋いだ。取材時間は90分、たちまち私のメモはいっぱいになった。ピリピリするようなモノづくりへの執着心、必読です!

川村真司(Masashi Kawamura)

クリエイティブ・ラボPARTYクリエイティブディレクター/共同創設者。数々のブランドのグローバルキャンペーンを始め、プロダクト、テレビ番組開発、ミュージックビデオの演出など活動は多岐に渡る。カンヌ広告祭をはじめ数々の賞を受賞し、アメリカの雑誌Creativityの「世界のクリエイター50人」やFast Company「ビジネス界で最もクリエイティブな100人」、AERA「日本を突破する100人」に選出。

http://masakawa.com/

http://prty.nyc

—————————————————————————————————————————————

安室奈美恵『Golden Touch』のPVの再生回数は1000万回以上、今も世界各地の誰かを笑顔にしながら拡散されている。「触れるPV」という全くあたらしい表現手法は、スマホ時代に爆発的なバイラルを呼び起こした。

このPVの監督は、川村真司。彼がこれまでに獲得した世界的広告賞は数知れず、2011年米Creativity誌「世界のクリエーター50人」にも選出された。

川村は2014年より拠点を代官山からNYに移し、世界中の誰もが笑顔になれるような新しいクリエイティブ表現を拡張し続けている。

NYというクリエーター激戦区に唯一、本当の意味で根ざすことが出来た、日本発のクリエイティブエージェンシー「PARTY」。その中心で温度を上げ続けているのが川村真司だ。でも、そんな彼のクリエイティブ道は意外にも、「デッサンが出来なくて美大を諦めた」ところからスタートしていた。

NYと東京、テクノロジーとアナログ、広告と表現。どこにも固執することなく、あらゆる境界線上を軽やかに進む彼の「今」の言葉を伝えたい。美大生、メモ必須。「世界の川村」はこんなにすごい!

■ 世界と比べるとかなり特殊。ポエムな日本の広告表現

ーー川村さんが拠点をNYに移した経緯としては……やっぱり日本の広告業界はつまらなくなっちゃったんですか?

川村:いきなり切り込んできますね(笑)。

拠点を移したというより、僕はもともとNYのWieden+Kennedyなど、いくつかの海外広告代理店で10年くらい働いていました。PARTY立ち上げのときはしばらく日本に帰って来たけど、「NYにもPARTYを創るから!」っていうのは僕のかねてからの主張だったので、それが2014年にやっと実現できて、今に至るという感じです。

ーー日本とNYの広告業界、やっぱり全然違いますか?

川村:違いますね。日本の広告って、実は世界的にもすごく特殊なんです。

日本は民度が高いというか、単一民族国家ゆえにすごいハイコンテキストな共通理解がある国。だからすごく詩的な表現や間接的な表現でも理解できちゃうんです。行間の物事を共有できるって、かなりスゴいことなんですけど。

ーー日常会話からしてもう、空気を読みまくりますもん。

川村:ですです。日本という特殊な文化圏だから成立するそうしたポエムな広告は、日本のお客さんとのマスコミュニケーションという意味では間違っていないんですが……

でも、今の時代はネットでたまたま日本の広告を目にしたブラジル人とか、ポルトガル人とかが、「やべえ!おもしれぇ!」ってなる可能性もあるわけですよね。意図的にそこを狙っていなかったとしても、アイデアの力で全世界にリーチできるとすれば、それは想像以上に良いスパイラルに入ることもある。

「欧米が素晴らしい!」って賛美したい訳ではないんですけど、でもやっぱり世界中で広まる表現に挑戦したい場合には、海外を土俵として働いてみなきゃなかなか見えてこない部分が大きいと思います。

と海外を持ち上げつつも、実際にNYで働いていると、日本人の勤勉さが身にしみますが……。

ーーへぇ、そうなんですか?

■ かなり適当なNYクリエーターと、ワーカホリックな日本人

川村:これも日本とアメリカの明確な差なんですけど、NYの人たちはホントかなり適当です!対して日本人はワーカホリック。

日本ではこう、無意識的な強制力が発動されるというか……必要以上に働かなければならないという、空気の壁が立ちはだかっているんですよね。

だから日本の広告業界で培った勤勉さをもってNYに来ると、「やべぇ俺らめっちゃ仕事してる」かつ「ゆるいなてめぇらちゃんと仕事しろよ」みたいな気持ちになりますよ! でも次第に自分自身、本当に必要な仕事と、必要な残業しかしなくなって、仕事の効率はどんどん良くなっていきます。日本だと平均3時間睡眠だったのが、こっちだと平均6時間睡眠になりました。

ーーそれはすごい!

でも、川村さんってアメリカ育ちらしいではないですか。子どもの頃から日本語と英語のバイリンガル。海外進出するに際して、ちょっとズルいな〜と、思っちゃうわけですよ。

川村:そうですね。ズルいですよね。すげー得してますよね。まぁでも高校からはずっと日本だったし、ビジネス英語が出来るかというと、最初は全然ダメでしたよ。

でも、デザイナーとかクリエーターって実はかなりラッキーな職種なんですよね。絵でコミュニケーション出来るから。それが 「おもしろい!」と思ってもらえたら勝ち。いきなりアメリカで営業職やってくれと言われても、僕にも無理だったと思います。

ーーうらやましいです。私のようなライター職だと言葉がうまく通じないだなんて、水のない魚同然……。

川村:いや〜そうですよね。うん、大変かも……。でもまさにそこなんです。デザイナーとか非言語領域の職業の人たちに限っていえば、ホント恐れずに若いうちから海外で働いてみて欲しい。NYの全てが素晴らしい! って訳でもないのですが、確実に視野が広がるので。

■ 「デッサン出来ないし美大は無理だな」と諦めた高校時代

ーー幅が広がるつながりですと、川村さんは持てる技術も幅広いですよね。映像クリエーターなのか、デザイナーなのか、プログラマー的なお仕事もされてるっぽいですし……

川村:僕は慶應のSFC出身なんですけど、そこで佐藤雅彦研究室というゼミに入ってたんです。

ーー帰国子女の上に、慶應SFCで佐藤雅彦さんに師事というのは、ちょっともう嫉妬が……

川村:でも塩谷さんは美大出身ですよね? 僕はもともと美大に行きたかったけど「デッサン出来ないし無理だな」と諦めて、AO入試でSFCに行ったというか、逃げたというか。

ーーあらそうだったんですか。その佐藤ゼミでは、どんな授業があったんですか? 気になります。

川村:まずはプログラミングですね。ただ授業でやるようなプログラミング言語の実践ではなくて、もっと根源的なコンピューティングの仕組みというか。「コンピュータにとっての新しい表現」というコマでした。それが僕にとってはとても腑に落ちたというか、面白かったんですよね。

もともとアナログ人間だったから、もし美大に入っていたら、テクノロジーには無頓着なまま制作していた気がするんですが、最初にプログラミングを学んだことで、道具の幅が広がったというか。自分の机の上にトンカチと、絵の具と、C++(プログラミング言語)が並んでいて、「さぁどれ使おうかな」と考える幅が広がった。

ーーやっぱりマルチですね!

川村:いや、僕のプログラミング技術なんて、本職の人と比べると大したことないんですけどね。でもその「言語がわかる」というのは、今すごく重宝しています。「プログラム言語」というよりも「プログラマーとはなせる言語」という意味で。

■ 仲良く楽しくやってても、結果が出ないと意味がない

僕の仕事のルールとして、「自分が出来ることは出来る、でも出来ないことをちゃんと認める」っていうのがあります。

そうすると「自分より出来る人」を連れてくるしかないんですよ。クリエイティブディレクターとしてのディレクションはするんですけど、自分より出来るエンジニアをリスペクトしながら一緒に制作する。そこで相手の使っている言語を少しでも知っていれば「明日までにこれやってきて!」という無茶苦茶なオファーをして恨まれたり、こいつバカかと思われたりすることも減るというわけで(笑)。

ーー川村さんの映像作品って、すごーーーく大勢で制作するものが多いですもんね。恨まれたりしてちゃ成し遂げられないというか、やっぱり共通言語は大事なんですね。あとは……人徳?

SOUR 『日々の音色』(2009)

世界中のSOURファンに協力を募って作り上げたSOUR "日々の音色" のためのミュージックビデオ。ビデオで使われている映像は全て、ラップトップのwebcamによって撮影している。

オチビサン『The Diary of Ochibi』(2015)

安野モヨコの漫画作品『オチビサン』の世界観をそのままに、ストップモーションアニメに仕上げた動画。100名を超えるスタッフで、約3000コマの静止画を撮影した。

川村:いや、性格がどうこうというよりも「誰も見たことないものを創ろう!」っていう夢というかロマンに尽きるんじゃないかなぁ。自分はそれを宣言して、みんなに約束する。いくら仲良く楽しくやってても、結果がついてこないとみんな嫌になっちゃいますから。

■ 運営側が儲かる、広告賞のビジネスモデル

ーーその「結果」というのは、広告賞のことでしょうか?

川村:一昔前はそれがひとつのバロメーターとして機能していたのは事実です。でもやっぱり、広告賞って自分自身の承認欲求を満たすことはしても、現実問題として、一部をのぞいて運営側がものすごくお金儲けするためのビジネスモデルなんですよね。NYでは「アワードゲーム」とも呼ばれてしまってるのですが。

そこにお金払うくらいだったらその金で別の作品を作ったほうが有意義じゃん! というのが、2015年の今の心境です。まぁ、NYでは有力な広告賞1つ獲っただけで給料が倍になってヘッドハンティングされる、という事象も多いですけどね。

ーーへぇ。そういえば、前回のライゾマティクス真鍋大度さんのインタビューの時も「アート作品を買ってもらって過去作品をもう一度作り直すんだったら、いっそ新しいものを作りたい」とおっしゃってました。ちょっと近しいものがあるなぁと。

川村:真鍋さんと僕とでは、クリエーターとしては真逆の方向性ですが、おっしゃってることはすごくわかります。彼はテクノロジーのR&D(研究開発)を最も大切にしている。彼はアーティストであり、正真正銘の技術者。

僕の場合は先ほども言ったように、トンカチと絵の具とプログラミングが同列に並んでるから、アイデア次第ではアナログにもデジタルにもなるんですよね。

ーーでもPARTYさんの場合、クライアントから「テクノロジーを使って何か作ってください!」という依頼を受けることも、多くないですか?

川村:よく知ってますね(笑)、確かに最近はすごく多いです。でもそんな時、「テクノロジーが新しいからそれ使えば盛り上がるだろう」と盲目的になってしまうことは、すごく危険です。一時的に評判にはなっても、本質的なクライアントのブランドの価値や、そのメッセージの持つ価値とはズレてしまうことが多いんですよね。たとえそれがバズったとしても、「借り物のバズ」になって終わってしまう。

ーーなるほど!それは「表現がテクノロジーに喰われちゃって、誰得でもない謎のメディアアート寄りのマスターベーション作品が生まれる現象」のことでしょうか?

川村:あはははは……塩谷さんそれ、けっこう危険な発言してますけど、正しいから、良かったら大きく赤字で書いておいてください(笑)。

■ クリエーターとして名前が売れていない時にどれだけ作るか

では最後に、美大生やクリエーターに向けて、なんか「喝を入れてやる」みたいな台詞をいただけますでしょうか?

川村:喝ですか? いや、喝を入れろと言われてもそんなもんいきなり出ないんですけど(笑)。

でもやっぱり「つくることを求められてないうちにどれだけ作るか」ということでしょうか。

ーーほうほう。

川村:まだクリエーターとして名前が売れてない時、ノーマークの時に、どれだけ多くのものを見て、作って、失敗して……それが一番大事なんじゃないかなぁ。

広告代理店の中でやる仕事って、なかなかジレンマも多かった。個人としても無名だったから、思い描く表現もなかなか実現できないですし。そんな中で、自分ひとりで深夜に作ってる時間は楽しかったですね。

ーー川村さんってなんだか、三大欲求および排泄欲の真ん中にクリエイティブ欲が食い込んでる感じがしますよね。たとえ誰にも依頼されずとも、予算がゼロでも、この人は作りたくて作っちゃうんじゃなかろうか……という。

川村:本質的にはそうかもしれない(笑)。現実的には、予算云々のお話はね、会社の経営にも関わることなので、まぁ、あるにこしたことはないんですがね。

■ 挑戦しないことは、文化が死んでしまうことと同じ

川村:でもやっぱり、一番大命題にしているのは、「誰も見た事がない面白い世界を作ること」ですね。それが儲かるとか、広告賞が獲れるとかいう道筋とはまた違う、脇道的なところにあったりするんですけど。でも誰かが脇道にそれないと、新しい道が生まれない。それは文化がゆるやかに死んでいってしまうことと同義なんじゃないか、と。

脇道を進もうとすると周囲からは面倒くさがられることもあるんですけどね。でも、文化にまで昇華するような意義のあるものでないと。作る意味がないと思っています。

Text by 塩谷舞( @ciotan )

■Information

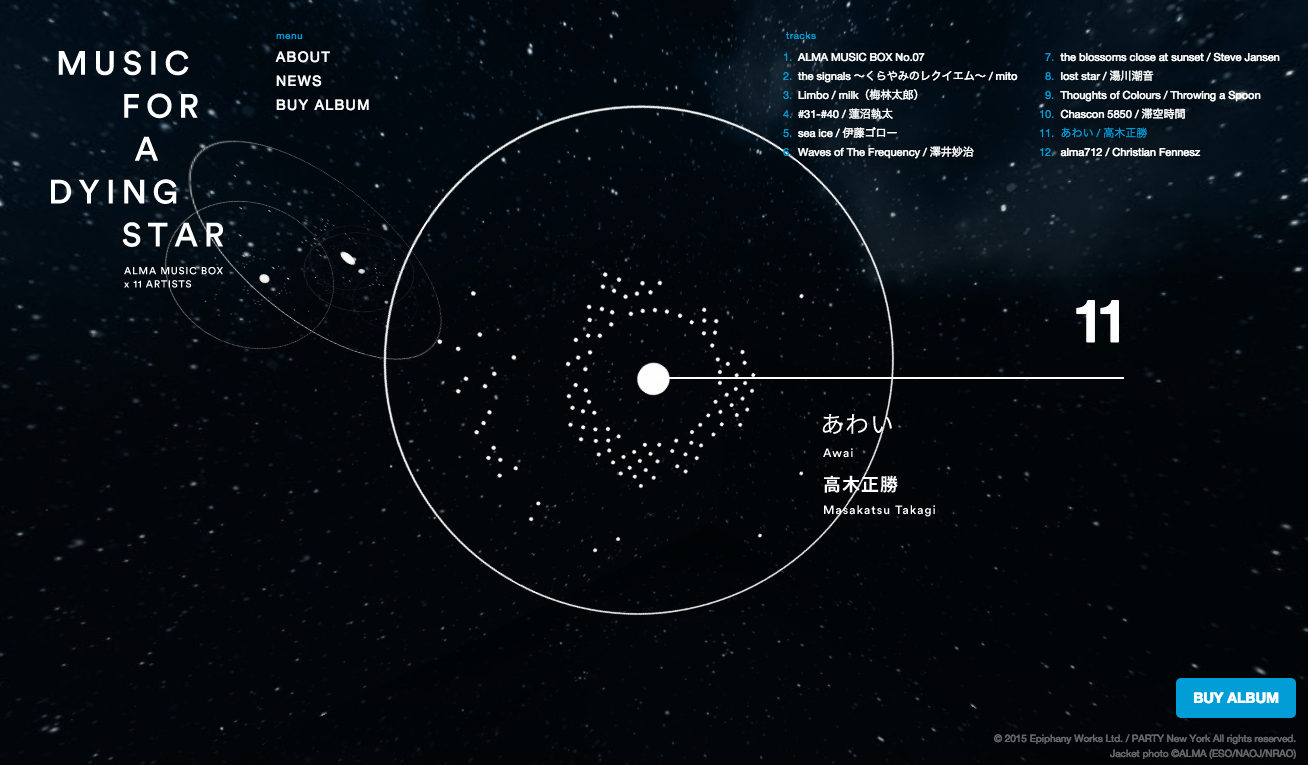

川村さんがクリエイティブ・ディレクションを行うALMA MUSIC BOX PROJECTのWebサイト。「死にゆく星」の旋律を、高木正勝さんやミトさん(クラムボン)ら11名のアーティストが楽曲化。スクロールにあわせて宇宙を浮遊できるようなサイトは必見です。

http://almadyingstar.jp/

tag

OTONA WRITER

塩谷 舞 / ciotan (ciotan)

フリーランスのPRプランナー、Web編集者です。大学時代に関西の美大生をつなぐネットワーク「SHAKE ART!」を立ち上げ、イベント企画、フリーペーパー発行、何でもやっていました。アートギャラリーDMO ARTSでの販売員も。株式会社CINRAでのWebディレクター・PRを経て、フリーランスに。THE BAKE MAGAZINE編集長もやってます。インターネットが大好き。

RANKING

-

1

-

2

-

3

2020年東京五輪公式エンブレムと美大

- 手羽イチロウ

- 10,146

-

4

-

5

美大のオープンキャンパス2015スケジュール

- 手羽イチロウ

- 5,969